もくじ

漆喰と珪藻土の違い

漆喰の種類と価格

本漆喰の特性

本漆喰とは、石灰と水を主原料とした塗り壁材です。

石灰には、消石灰と生石灰の2種類があり、本漆喰は消石灰を主原料としています。

本漆喰の特性として、以下のようなものが挙げられます。

・調湿性が高い

本漆喰は、空気中の水分を吸収したり放出したりすることで、室内の湿度を一定に保つことができます。

そのため、カビやダニの繁殖を抑え、健康的な室内環境を保つことができます。

・耐久性が高い

本漆喰は、硬くて丈夫なため、長持ちします。一般的に、100年以上もつと言われています。

・消臭効果がある

本漆喰は、消石灰のアルカリ性によって、空気中の臭いを吸着・分解することができます。

・デザイン性が高い

本漆喰は、コテや刷毛で塗り込むことで、さまざまな表情を出すことができます。

本漆喰の価格

本漆喰の価格は、以下の要因によって異なります。

・原料の種類

本漆喰の原料には、石灰のほかに、砂や粘土などの添加剤が使用される場合があります。

添加剤の種類や量によって、価格が異なります。

・製造方法

本漆喰は、手作業で製造される場合と、機械で製造される場合があります。

手作業で製造される場合の方が、価格が高くなります。

・施工方法

本漆喰の施工は、職人による手作業で行われます。施工方法によって、価格が異なります。

一般的に、本漆喰の価格は、1kgあたり約1,000円から3,000円程度です。

本漆喰の施工費用

本漆喰の施工費用は、1㎡あたり約4,000円から8,000円程度が相場です。

例えば、6畳間の壁(約30㎡)の塗装する場合は、12~24万円前後のリフォーム費用がかかることになります。

本漆喰の具体的な事例

本漆喰は、住宅やオフィス、店舗など、さまざまな場所に使用されています。

住宅では、リビングや寝室、キッチンなどの壁に使用されることが多いです。

オフィスでは、会議室や応接室などの壁に使用されることが多いです。

店舗では、ショールームや接客スペースなどの壁に使用されることが多いです。

本漆喰のまとめ

本漆喰は、調湿性、耐久性、消臭効果、デザイン性などの優れた特性を持つ塗り壁材です。

価格は比較的高めですが、長持ちするため、コストパフォーマンスは高いと言えます。

健康的な室内環境を実現したい方や、高級感のある空間を演出したい方におすすめです。

合成漆喰の種類による特性と価格

合成漆喰とは、石灰やセメントなどの無機素材と、繊維や顔料などの有機素材を組み合わせて作られた塗り壁材です。

合成漆喰の特性として、以下のようなものが挙げられます。

・調湿性が高い

合成漆喰は、本漆喰と同様に、空気中の水分を吸収したり放出したりすることで、室内の湿度を一定に保つことができます。

そのため、カビやダニの繁殖を抑え、健康的な室内環境を保つことができます。

・耐久性が高い

合成漆喰は、本漆喰と同様に、硬くて丈夫なため、長持ちします。一般的に、10~20年以上もつと言われています。

・デザイン性が高い

合成漆喰は、本漆喰と同様に、コテや刷毛で塗り込むことで、さまざまな表情を出すことができます。

・施工が簡単

合成漆喰は、本漆喰よりも施工が簡単です。そのため、DIYで施工することもできます。

合成漆喰の価格

合成漆喰の価格は、以下の要因によって異なります。

・原料の種類

合成漆喰の原料には、石灰やセメントのほかに、繊維や顔料などの添加剤が使用される場合があります。

添加剤の種類や量によって、価格が異なります。

・製造方法

合成漆喰は、機械で製造される場合が多いです。製造方法によって、価格が異なります。

・ブランド

合成漆喰には、さまざまなブランドがあります。ブランドによって、価格が異なります。

一般的に、合成漆喰の価格は、1kgあたり約500円から1,500円程度です。

合成漆喰の施工費用

合成漆喰の施工費用は、1㎡あたり約3,000円から5,000円程度が相場です。

例えば、6畳間の壁(約30㎡)の塗装する場合は、9~15万円前後のリフォーム費用がかかることになります。

合成漆喰の具体的な事例

合成漆喰は、住宅やオフィス、店舗など、さまざまな場所に使用されています。

住宅では、リビングや寝室、キッチンなどの壁に使用されることが多いです。

オフィスでは、会議室や応接室などの壁に使用されることが多いです。

店舗では、ショールームや接客スペースなどの壁に使用されることが多いです。

合成漆喰のまとめ

合成漆喰は、調湿性、耐久性、デザイン性、施工性のバランスが取れた塗り壁材です。

価格は本漆喰に比べて安価ですが、長持ちするため、コストパフォーマンスは高いと言えます。

健康的な室内環境を実現したい方や、お手頃価格で漆喰の風合いを楽しみたい方におすすめです。

合成漆喰と本漆喰の違い

合成漆喰と本漆喰の大きな違いは、原料です。

合成漆喰は、石灰やセメントなどの無機素材と、繊維や顔料などの有機素材を組み合わせて作られています。

一方、本漆喰は、石灰と水を主原料としています。

そのため、合成漆喰は、本漆喰に比べて耐久性やデザイン性が劣る一方で、施工が簡単で価格が安いというメリットがあります。

合成漆喰の選び方

合成漆喰を選ぶ際には、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。

・調湿性

合成漆喰も本漆喰と同様に、調湿性の高い製品が多数あります。

しかし、製品によって調湿性には差があるため、注意が必要です。

・耐久性

合成漆喰も本漆喰と同様に、耐久性の高い製品が多数あります。

しかし、製品によって耐久性には差があるため、注意が必要です。

・デザイン性

合成漆喰も本漆喰と同様に、さまざまなデザインの製品があります。好みのデザインの製品を選びましょう。

・価格

合成漆喰の価格は、製品によって差があります。予算に合わせて製品を選びましょう。

価格と品質のバランス

価格と品質のバランスとは

価格と品質のバランスとは、商品やサービスの価格と品質が適切に釣り合っている状態を指します。

価格が品質に見合っていない場合、消費者は不満を感じるでしょう。

例えば、高額な商品なのに品質が低い場合や、低価格な商品なのに品質が高い場合です。

一方、価格と品質が適切に釣り合っている場合、消費者は満足感を得ることができます。

例えば、適正な価格で、消費者が求める品質の商品やサービスです。

価格と品質のバランスの取れた商品やサービス

価格と品質のバランスの取れた商品やサービスには、以下のようなものがあります。

・機能や性能が十分な商品やサービス

価格に見合った機能や性能を備えている商品やサービスは、価格と品質のバランスが取れていると言えます。

例えば、1万円のパソコンで、インターネットやメールなどの基本的な機能が十分に使える場合です。

・耐久性や安全性が高い商品やサービス

長く使える耐久性や、安全に使用できる安全性が高い商品やサービスは、価格と品質のバランスが取れていると言えます。

例えば、10年保証付きの冷蔵庫や、安全基準を満たした玩具などです。

・デザイン性や使い勝手が良い商品やサービス

見た目や使い勝手が良く、消費者のニーズを満たす商品やサービスは、価格と品質のバランスが取れていると言えます。

例えば、おしゃれなデザインの洋服や、使いやすい機能が備わっている家電などです。

価格と品質のバランスの取れた商品やサービスの選び方

価格と品質のバランスの取れた商品やサービスを選ぶには、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。

・商品やサービスの特徴を理解する

商品やサービスの特徴を理解することで、価格と品質のバランスを判断しやすくなります。

例えば、パソコンの性能や機能、冷蔵庫の容量や機能などです。

・複数の商品やサービスを比較する

同じ商品やサービスでも、価格や品質はさまざまです。

複数の商品やサービスを比較することで、より良い商品やサービスを選ぶことができます。

・口コミや評判を参考にする

すでに購入した人の口コミや評判を参考にすることで、商品やサービスの実際の品質を知ることができます。

価格と品質のバランスの取れた商品やサービスを選ぶことで、消費者は満足感を得ることができます。

また、企業にとっても、価格と品質のバランスが取れた商品やサービスを提供することで、顧客満足度の向上や、ブランドイメージの向上につながります。

価格と品質のバランスに関する具体例

価格と品質のバランスに関する具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

・家具

高級家具は、品質が高い一方で、価格も高くなります。

一方、低価格な家具は、品質が劣る一方で、価格も安くなります。

価格と品質のバランスが取れている家具は、中価格帯の家具です。

中価格帯の家具は、品質も価格も十分に満足できると言えます。

・食品

高級食材は、品質が高い一方で、価格も高くなります。

一方、安価な食品は、品質が劣る一方で、価格も安くなります。

価格と品質のバランスが取れている食品は、中価格帯の食品です。

中価格帯の食品は、品質も価格も十分に満足できると言えます。

・サービス

高級ホテルのサービスは、質が高い一方で、価格も高くなります。

一方、格安ホテルのサービスは、質が劣る一方で、価格も安くなります。

価格と品質のバランスが取れているサービスは、中価格帯のサービスです。

中価格帯のサービスは、質も価格も十分に満足できると言えます。

まとめ

価格と品質のバランスとは、商品やサービスの価格と品質が適切に釣り合っている状態を指します。

価格と品質のバランスが取れた商品やサービスを選ぶことで、消費者は満足感を得ることができます。

また、企業にとっても、価格と品質のバランスが取れた商品やサービスを提供することで、顧客満足度の向上や、ブランドイメージの向上につながります。

漆喰の施工方法

漆喰の施工は、以下の2つの工程に分けられます。

1. 下塗り

2. 仕上げ塗り

1. 下塗り

下塗りは、本漆喰の密着性を高め、仕上がりを美しくするために行います。

下塗り材には、石灰系下塗り材や、セメント系下塗り材などがあります。

石灰系下塗り材は、調湿性が高いのが特徴です。

セメント系下塗り材は、耐久性が高いのが特徴です。

下塗りの施工手順は、以下のとおりです。

1. 下地を清掃する

2. 下塗り材を練る

3. 下塗り材を塗る

2. 仕上げ塗り

仕上げ塗りは、本漆喰の質感やデザインを決めるために行います。

仕上げ塗り材には、平塗り仕上げ材や、吹き付け仕上げ材などがあります。

平塗り仕上げ材は、均一な仕上がりになるのが特徴です。

吹き付け仕上げ材は、凹凸のある仕上がりになるのが特徴です。

仕上げ塗りの施工手順は、以下のとおりです。

1. 仕上げ塗り材を練る

2. 仕上げ塗り材を塗る

本漆喰の施工の注意点

本漆喰の施工には、以下の点に注意が必要です。

・下地の準備をしっかりと行う

下地が汚れていたり、ひび割れていたりすると、本漆喰が剥がれたり、ひび割れたりする原因になります。

下地の準備をしっかりと行うことが、仕上がりを左右する重要なポイントです。

・適切な塗り方を行う

本漆喰は、厚塗りするとひび割れや剥がれの原因になります。

適切な塗り方を行うことが、仕上がりを美しく保つために重要です。

・乾燥時間を十分に取る

本漆喰は、乾燥に時間がかかります。

十分に乾燥させるために、1週間程度は触らないようにしましょう。

まとめ

本漆喰は、調湿性、耐久性、デザイン性などの優れた特性を持つ塗り壁材です。

価格は比較的高めですが、長持ちするため、コストパフォーマンスは高いと言えます。

健康的な室内環境を実現したい方や、高級感のある空間を演出したい方におすすめです。

合成漆喰の施工方法

合成漆喰の施工は、以下の2つの工程に分けられます。

1. 下塗り

2. 仕上げ塗り

1. 下塗り

下塗りは、合成漆喰の密着性を高め、仕上がりを美しくするために行います。

下塗り材には、合成漆喰専用の下塗り材や、セメント系下塗り材などがあります。

合成漆喰専用の下塗り材は、合成漆喰との相性が良いのが特徴です。

セメント系下塗り材は、耐久性が高いのが特徴です。

下塗りの施工手順は、以下のとおりです。

1. 下地を清掃する

2. 下塗り材を練る

3. 下塗り材を塗る

2. 仕上げ塗り

仕上げ塗りは、合成漆喰の質感やデザインを決めるために行います。

仕上げ塗り材には、平塗り仕上げ材や、吹き付け仕上げ材などがあります。

平塗り仕上げ材は、均一な仕上がりになるのが特徴です。

吹き付け仕上げ材は、凹凸のある仕上がりになるのが特徴です。

仕上げ塗りの施工手順は、以下のとおりです。

1. 仕上げ塗り材を練る

2. 仕上げ塗り材を塗る

合成漆喰の施工の注意点

合成漆喰の施工には、以下の点に注意が必要です。

・下地の準備をしっかりと行う

下地が汚れていたり、ひび割れていたりすると、合成漆喰が剥がれたり、ひび割れたりする原因になります。

下地の準備をしっかりと行うことが、仕上がりを左右する重要なポイントです。

・適切な塗り方を行う

合成漆喰は、厚塗りするとひび割れや剥がれの原因になります。

適切な塗り方を行うことが、仕上がりを美しく保つために重要です。

・乾燥時間を十分に取る

合成漆喰は、乾燥に時間がかかります。

十分に乾燥させるために、1週間程度は触らないようにしましょう。

合成漆喰の施工事例

合成漆喰は、住宅やオフィス、店舗など、さまざまな場所に施工されています。

住宅では、リビングや寝室、キッチンなどの壁に施工されることが多いです。

オフィスでは、会議室や応接室などの壁に施工されることが多いです。

店舗では、ショールームや接客スペースなどの壁に施工されることが多いです。

合成漆喰のメリット

合成漆喰のメリットは、以下のとおりです。

・調湿性が高い

合成漆喰は、本漆喰と同様に、空気中の水分を吸収したり放出したりすることで、室内の湿度を一定に保つことができます。

そのため、カビやダニの繁殖を抑え、健康的な室内環境を保つことができます。

・耐久性が高い

合成漆喰は、本漆喰と同様に、硬くて丈夫なため、長持ちします。

一般的に、10~20年以上もつと言われています。

・デザイン性が高い

合成漆喰は、本漆喰と同様に、コテや刷毛で塗り込むことで、さまざまな表情を出すことができます。

・施工が簡単

合成漆喰は、本漆喰に比べて施工が簡単です。

そのため、DIYで施工することもできます。

合成漆喰のデメリット

合成漆喰のデメリットは、以下のとおりです。

・調湿性や耐久性が本漆喰に比べて劣る

合成漆喰は、本漆喰に比べて調湿性や耐久性が劣ります。

・デザイン性が本漆喰に比べて劣る

合成漆喰は、本漆喰に比べてデザイン性が劣ります。

まとめ

合成漆喰は、調湿性、耐久性、デザイン性、施工性のバランスが取れた塗り壁材です。

価格は本漆喰に比べて安価ですが、長持ちするため、コストパフォーマンスは高いと言えます。

健康的な室内環境を実現したい方や、お手頃価格で漆喰の風合いを楽しみたい方におすすめです。

施工方法と価格の関係

施工方法と価格の関係は、以下のとおりです。

・施工方法が複雑になれば、価格も高くなる

施工方法が複雑になれば、材料や工数がかかるため、価格が高くなります。

例えば、吹き付け塗装は、コテ塗り塗装に比べて施工方法が複雑なため、価格が高くなります。

・施工方法が高度になれば、価格も高くなる

施工方法が高度になれば、専門的な技術や知識が必要になるため、価格が高くなります。

例えば、壁紙の貼り替えは、DIYで行うこともできますが、職人に依頼すると、価格が高くなります。

・施工方法が特殊になれば、価格も高くなる

施工方法が特殊になれば、特別な材料や工法が必要になるため、価格が高くなります。

例えば、凹凸のある壁を仕上げるには、特殊な材料や工法が必要になるため、価格が高くなります。

施工方法と価格の関係に関する具体例

・吹き付け塗装とコテ塗り塗装

吹き付け塗装は、コテ塗り塗装に比べて施工方法が複雑なため、価格が高くなります。

例えば、吹き付け塗装で1㎡あたりの施工費用は、約2,000円から3,000円程度です。

一方、コテ塗り塗装で1㎡あたりの施工費用は、約1,000円から2,000円程度です。

・DIYと職人依頼

壁紙の貼り替えは、DIYで行うこともできますが、職人に依頼すると、価格が高くなります。

例えば、DIYで壁紙を貼り替える場合、1㎡あたりの施工費用は、約1,000円から2,000円程度です。

一方、職人に壁紙を貼り替えてもらう場合、1㎡あたりの施工費用は、約2,000円から3,000円程度です。

・凹凸のある壁

凹凸のある壁を仕上げるには、特殊な材料や工法が必要になるため、価格が高くなります。

例えば、凹凸のある壁を仕上げる場合、1㎡あたりの施工費用は、約3,000円から4,000円程度です。

施工方法と価格の関係は、施工方法が複雑になれば、高度になれば、特殊になれば、価格が高くなる傾向にあります。

施工方法を選ぶ際には、価格だけでなく、仕上がりや耐久性なども考慮して、最適な方法を選択することが大切です。

漆喰のメンテナンスの種類

本漆喰のメンテナンス方法は、以下のとおりです。

・汚れや傷の除去

本漆喰は、汚れや傷が目立ちやすいため、定期的に除去する必要があります。

汚れは、水拭きや掃除機で除去します。傷は、サンドペーパーで削り、漆喰を塗り直します。

・カビやダニの発生防止

本漆喰は、調湿性が高いため、カビやダニが発生しやすいです。

カビやダニの発生を防止するために、換気や除湿をしっかりと行いましょう。

・定期的な塗り直し

本漆喰は、耐久性が高くても、10~20年ほどで劣化します。

劣化が目立ってきたら、塗り直しを行いましょう。

本漆喰のメンテナンスに関する具体例

・汚れや傷の除去

汚れは、水拭きで簡単に落とすことができます。

ただし、油汚れやペンキ汚れは、水拭きでは落としきれない場合があります。

その場合は、中性洗剤を薄めた水で拭き取ります。

傷は、サンドペーパーで削り、漆喰を塗り直します。

傷が深い場合は、下地の補修が必要になる場合があります。

・カビやダニの発生防止

カビやダニの発生を防止するために、換気や除湿をしっかりと行いましょう。

換気は、1日2回、15分程度を目安に行うのがおすすめです。

除湿は、エアコンや除湿機を活用しましょう。

・定期的な塗り直し

本漆喰の塗り直しは、10~20年ほどを目安に行います。

塗り直しは、専門業者に依頼するのがおすすめです。

合成漆喰のメンテナンスと種類

合成漆喰のメンテナンス方法は、以下のとおりです。

・汚れや傷の除去

合成漆喰は、本漆喰に比べて汚れや傷が目立ちにくいです。

汚れは、水拭きや掃除機で除去します。

傷は、サンドペーパーで削り、漆喰を塗り直します。

・カビやダニの発生防止

合成漆喰は、本漆喰に比べてカビやダニが発生しにくいです。

それでも、カビやダニの発生を防止するために、換気や除湿をしっかりと行いましょう。

・定期的な塗り直し

合成漆喰は、本漆喰に比べて耐久性が低いため、5~10年ほどで劣化します。

劣化が目立ってきたら、塗り直しを行いましょう。

合成漆喰のメンテナンスに関する具体例

・汚れや傷の除去

汚れは、水拭きで簡単に落とすことができます。

ただし、油汚れやペンキ汚れは、水拭きでは落としきれない場合があります。

その場合は、中性洗剤を薄めた水で拭き取ります。

傷は、サンドペーパーで削り、漆喰を塗り直します。

傷が深い場合は、下地の補修が必要になる場合があります。

・カビやダニの発生防止

カビやダニの発生を防止するために、換気や除湿をしっかりと行いましょう。

換気は、1日2回、15分程度を目安に行うのがおすすめです。

除湿は、エアコンや除湿機を活用しましょう。

・定期的な塗り直し

合成漆喰の塗り直しは、5~10年ほどを目安に行います。

塗り直しは、DIYで行うことも可能です。

ただし、コツが必要ですので、事前にしっかりと練習しておきましょう。

本漆喰と合成漆喰のメンテナンスの違い

本漆喰と合成漆喰のメンテナンスの違いは、以下のとおりです。

| 項目 | 本漆喰 | 合成漆喰 |

| 汚れや傷の除去のしやすさ | やや難しい | 比較的簡単 |

| カビやダニの発生しやすさ | やや高い | 比較的低い |

| 耐久性 | 高い | 低い |

| 塗り直しの頻度 | 10~20年 | 5~10年 |

本漆喰は、汚れや傷が目立ちやすく、カビやダニが発生しやすいというデメリットがあります。

しかし、耐久性は高いため、長持ちします。

一方、合成漆喰は、汚れや傷が目立ちにくく、カビやダニが発生しにくいというメリットがあります。

しかし、耐久性は低いため、定期的な塗り直しが必要です。

ご自身のニーズに合わせて、適切なメンテナンス方法を選択することが大切です。

漆喰の種類によるメンテナンスと長期的なコストの関係

メンテナンスは、塗り壁材の長期的なコストに大きく影響します。

メンテナンス費用は、以下のとおりです。

・汚れや傷の除去

汚れや傷の除去には、水拭きや掃除機、中性洗剤などを使用するため、比較的費用は安く済みます。

・カビやダニの発生防止

カビやダニの発生防止には、換気や除湿などを行うため、ランニングコストが発生します。

・定期的な塗り直し

定期的な塗り直しには、塗料や塗装工事費がかかります。

メンテナンスと長期的なコストに関する具体例

・本漆喰

本漆喰は、耐久性が高く、塗り直しが不要なため、長期的なコストは安く抑えることができます。

例えば、本漆喰の壁を施工した場合、初期費用は、1㎡あたり約1,000円から2,000円程度です。

メンテナンス費用は、汚れや傷の除去にかかる費用のみで、年間数百円程度です。

・合成漆喰

合成漆喰は、耐久性が低いため、定期的な塗り直しが必要です。そのため、長期的なコストは高くなります。

例えば、合成漆喰の壁を施工した場合、初期費用は、1㎡あたり約1,000円から2,000円程度です。

メンテナンス費用は、塗り直し費用が年間数千円程度かかります。

メンテナンス費用を抑える方法

メンテナンス費用を抑えるには、以下の方法があります。

・耐久性の高い塗り壁材を選ぶ

耐久性の高い塗り壁材を選ぶことで、塗り直しの頻度を減らすことができます。

・定期的なメンテナンスを行う

汚れや傷を放置すると、塗り直しが必要になる可能性が高くなります。

定期的なメンテナンスをすることで、塗り直しの頻度を減らすことができます。

・DIYでメンテナンスを行う

汚れや傷の除去は、DIYで行うことも可能です。

ただし、コツが必要ですので、事前にしっかりと練習しておきましょう。

自然素材 漆喰の種類と価格

漆喰の種類

本漆喰は、さまざまなデザインを表現することができます。

本漆喰のデザインの種類

本漆喰のデザインの種類は、以下のとおりです。

・平塗り

平塗りは、最もシンプルなデザインです。均一な仕上がりになります。

・吹き付け塗装

吹き付け塗装は、均一な仕上がりになります。また、凹凸のある仕上がりにもできます。

・ローラー塗装

ローラー塗装は、刷毛塗りよりも均一な仕上がりになります。

・刷毛塗り

刷毛塗りは、手塗りのため、独特の表情になります。

・模様塗り

模様塗りは、模様を描くことで、個性的なデザインを表現できます。

本漆喰のデザインに関する具体例

平塗り

平塗りは、最もシンプルなデザインですが、素材感を活かしたナチュラルな雰囲気を演出することができます。

吹き付け塗装

吹き付け塗装は、均一な仕上がりになるため、モダンな雰囲気を演出することができます。

ローラー塗装

ローラー塗装は、刷毛塗りよりも均一な仕上がりになるため、清潔感のある雰囲気を演出することができます。

刷毛塗り

刷毛塗りは、手塗りのため、温かみのある雰囲気を演出することができます。

模様塗り

模様塗りは、模様を描くことで、個性的なデザインを演出することができます。

本漆喰のデザインのポイント

本漆喰のデザインのポイントは、以下のとおりです。

・素材感を活かす

本漆喰は、素材感を活かしたナチュラルな雰囲気が魅力です。

平塗りや刷毛塗りなどのシンプルなデザインで、素材感を活かしましょう。

・空間の雰囲気に合わせる

本漆喰は、さまざまなデザインを表現することができます。

空間の雰囲気に合わせて、適切なデザインを選びましょう。

・個性を出す

本漆喰は、模様塗りなどで個性を出すことができます。

自分好みのデザインで、空間を彩りましょう。

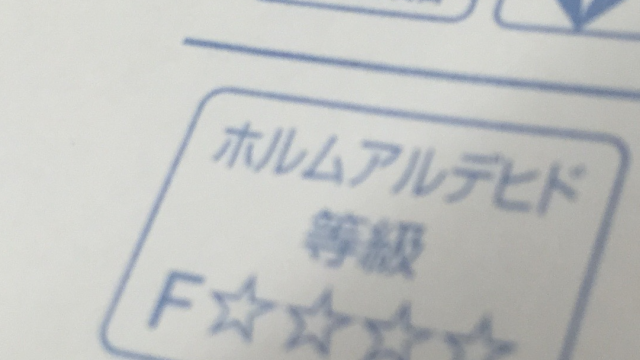

F☆☆☆☆製漆喰の種類と価格

合成漆喰は、本漆喰に比べて、さまざまなデザインを表現しやすい塗り壁材です。

合成漆喰のデザインの種類

合成漆喰のデザインの種類は、以下のとおりです。

・平塗り

平塗りは、最もシンプルなデザインです。均一な仕上がりになります。

・吹き付け塗装

吹き付け塗装は、均一な仕上がりになります。また、凹凸のある仕上がりにもできます。

・ローラー塗装

ローラー塗装は、刷毛塗りよりも均一な仕上がりになります。

・刷毛塗り

刷毛塗りは、手塗りのため、独特の表情になります。

・模様塗り

模様塗りは、模様を描くことで、個性的なデザインを表現できます。

・柄付き

柄付きは、柄が入った合成漆喰です。さまざまな柄が用意されています。

合成漆喰のデザインに関する具体例

平塗り

平塗りは、最もシンプルなデザインですが、素材感を活かしたナチュラルな雰囲気を演出することができます。

吹き付け塗装

吹き付け塗装は、均一な仕上がりになるため、モダンな雰囲気を演出することができます。

ローラー塗装

ローラー塗装は、刷毛塗りよりも均一な仕上がりになるため、清潔感のある雰囲気を演出することができます。

刷毛塗り

刷毛塗りは、手塗りのため、温かみのある雰囲気を演出することができます。

模様塗り

模様塗りは、模様を描くことで、個性的なデザインを演出することができます。

柄付き

柄付きは、柄が入った合成漆喰です。

さまざまな柄が用意されているため、空間の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

合成漆喰のデザインのポイント

合成漆喰のデザインのポイントは、以下のとおりです。

・素材感を活かす

合成漆喰は、本漆喰に比べて、素材感が抑えられています。

そのため、平塗りや吹き付け塗りなどのシンプルなデザインで、素材感を活かしましょう。

・空間の雰囲気に合わせる

合成漆喰は、さまざまなデザインを表現することができます。

空間の雰囲気に合わせて、適切なデザインを選びましょう。

・個性を出す

合成漆喰は、模様塗りや柄付きなどで個性を出すことができます。

自分好みのデザインで、空間を彩りましょう。

合成漆喰のデザインに関する事例

・ナチュラルな雰囲気

平塗りで素材感を活かすことで、ナチュラルな雰囲気を演出することができます。

・モダンな雰囲気

吹き付け塗りで均一な仕上がりにすることで、モダンな雰囲気を演出することができます。

・清潔感のある雰囲気

ローラー塗りで均一な仕上がりにすることで、清潔感のある雰囲気を演出することができます。

・温かみのある雰囲気

刷毛塗りで手塗り独特の表情を出すことで、温かみのある雰囲気を演出することができます。

・個性的なデザイン

模様塗りや柄付きで個性を出すことができます。

合成漆喰は、本漆喰に比べて、さまざまなデザインを表現しやすい塗り壁材です。

自分好みのデザインで、空間を彩りましょう。

デザインと価格の関係

デザインと価格の関係は、以下のとおりです。

・複雑なデザインほど価格は高くなる

複雑なデザインは、施工に手間がかかるため、価格は高くなります。

・特殊なデザインほど価格は高くなる

特殊なデザインは、特別な材料や工法が必要になるため、価格は高くなります。

・素材感を活かしたデザインほど価格は低くなる

素材感を活かしたデザインは、シンプルなデザインであるため、価格は低くなります。

デザインと価格の関係に関する具体例

・模様塗り

模様塗りは、複雑なデザインであるため、価格は高くなります。

・柄付き

柄付きは、特殊なデザインであるため、価格は高くなります。

・平塗り

平塗りは、シンプルなデザインであるため、価格は低くなります。

デザインは、価格に大きく影響します。

複雑なデザインや特殊なデザインは、価格が高くなります。

一方、シンプルなデザインは、価格が低くなります。

デザインと価格の関係に関する事例

・ナチュラルな雰囲気

平塗りで素材感を活かすことで、ナチュラルな雰囲気を演出することができます。

平塗りは、シンプルなデザインであるため、価格は低くなります。

・モダンな雰囲気

吹き付け塗りで均一な仕上がりにすることで、モダンな雰囲気を演出することができます。

吹き付け塗りは、手間がかかるため、価格は高くなります。

・清潔感のある雰囲気

ローラー塗りで均一な仕上がりにすることで、清潔感のある雰囲気を演出することができます。

ローラー塗りは、吹き付け塗りよりも手間がかかるため、価格は高くなります。

・温かみのある雰囲気

刷毛塗りで手塗り独特の表情を出すことで、温かみのある雰囲気を演出することができます。

刷毛塗りは、手間がかかるため、価格は高くなります。

・個性的なデザイン

模様塗りや柄付きで個性を出すことができます。

模様塗りや柄付きは、複雑なデザインであるため、価格は高くなります。

ご自身の予算に合わせて、適切なデザインを選ぶことが大切です。

その他の漆喰の種類と価格

品質と価格の両立について

品質と価格の両立とは、品質を落とすことなく、価格を抑えることです。

品質と価格の両立を実現するためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

1. 適切な材料を選ぶ

材料の価格は、品質によって大きく異なります。

品質を落とさずに価格を抑えるためには、適切な材料を選ぶことが大切です。

2. 適切な施工方法を選ぶ

施工方法によっても、価格は大きく異なります。

品質を落とさずに価格を抑えるためには、適切な施工方法を選ぶことが大切です。

3. 適切な業者を選ぶ

業者によっても、価格は大きく異なります。品質を落とさずに価格を抑えるためには、適切な業者を選ぶことが大切です。

品質と価格の両立に関する具体例

・本漆喰

本漆喰は、耐久性や調湿性に優れた塗り壁材です。

しかし、価格は合成漆喰に比べて高くなります。

品質を落とさずに価格を抑えるためには、平塗りなどのシンプルなデザインを選ぶのがおすすめです。

・合成漆喰

合成漆喰は、本漆喰に比べて価格が安い塗り壁材です。

しかし、耐久性や調湿性は本漆喰に比べて劣ります。

品質を落とさずに価格を抑えるためには、高品質の合成漆喰を選ぶのがおすすめです。

品質と価格の両立に関する事例

・ナチュラルな雰囲気

平塗りで素材感を活かすことで、ナチュラルな雰囲気を演出することができます。

平塗りは、シンプルなデザインであるため、価格が低くなります。

また、本漆喰や高品質の合成漆喰を使用することで、品質を落とさずに価格を抑えることができます。

・モダンな雰囲気

吹き付け塗りで均一な仕上がりにすることで、モダンな雰囲気を演出することができます。

吹き付け塗りは、手間がかかるため、価格は高くなります。

しかし、高品質の合成漆喰を使用することで、品質を落とさずに価格を抑えることができます。

・清潔感のある雰囲気

ローラー塗りで均一な仕上がりにすることで、清潔感のある雰囲気を演出することができます。

ローラー塗りは、吹き付け塗りよりも手間がかかるため、価格は高くなります。

しかし、高品質の合成漆喰を使用することで、品質を落とさずに価格を抑えることができます。

・温かみのある雰囲気

刷毛塗りで手塗り独特の表情を出すことで、温かみのある雰囲気を演出することができます。

刷毛塗りは、手間がかかるため、価格は高くなります。

しかし、本漆喰や高品質の合成漆喰を使用することで、品質を落とさずに価格を抑えることができます。

・個性的なデザイン

模様塗りや柄付きで個性を出すことができます。

模様塗りや柄付きは、複雑なデザインであるため、価格は高くなります。

しかし、高品質の合成漆喰を使用することで、品質を落とさずに価格を抑えることができます。

ご自身の予算や希望に合わせて、適切な材料や施工方法、業者を選ぶことが大切です。

漆喰を選ぶときの注意点とは?

漆喰選びのポイントは、以下のとおりです。

・材料

漆喰は、大きく分けて本漆喰と合成漆喰の2種類があります。

・本漆喰

本漆喰は、石灰と膠を主原料とした天然素材の塗り壁材です。

耐久性や調湿性に優れ、シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドを吸着する効果もあります。

ただし、価格は合成漆喰に比べて高くなります。

・合成漆喰

合成漆喰は、石灰やセメントなどの化学物質を主原料とした塗り壁材です。

耐久性や調湿性は本漆喰に比べて劣りますが、価格は安く、施工も容易です。

・施工方法

漆喰の施工方法には、平塗り、吹き付け塗り、ローラー塗り、刷毛塗りなどがあります。

・平塗り

平塗りは、最もシンプルな施工方法です。素材感を活かしたナチュラルな雰囲気を演出することができます。

・吹き付け塗り

吹き付け塗りは、均一な仕上がりにすることができます。モダンな雰囲気を演出することができます。

・ローラー塗り

ローラー塗りは、吹き付け塗りよりも手間がかかりますが、平塗りよりも均一な仕上がりにすることができます。

清潔感のある雰囲気を演出することができます。

・刷毛塗り

刷毛塗りは、手塗り独特の表情を出すことができます。

温かみのある雰囲気を演出することができます。

・デザイン

漆喰は、さまざまなデザインを表現することができます。

・平塗り

平塗りは、シンプルなデザインです。

素材感を活かしたナチュラルな雰囲気を演出することができます。

・吹き付け塗り

吹き付け塗りは、均一な仕上がりになります。

モダンな雰囲気を演出することができます。

・ローラー塗り

ローラー塗りは、平塗りよりも均一な仕上がりになります。

清潔感のある雰囲気を演出することができます。

・刷毛塗り

刷毛塗りは、手塗りのため、独特の表情になります。

温かみのある雰囲気を演出することができます。

・価格

漆喰の価格は、材料や施工方法、デザインによって異なります。

・本漆喰

本漆喰は、合成漆喰に比べて価格は高くなります。

・合成漆喰

合成漆喰は、本漆喰に比べて価格は安くなります。

・業者

漆喰の施工は、専門の業者に依頼するのが一般的です。

業者によっても価格や仕上がりが異なります。

漆喰選びのポイントに関する具体例

・ナチュラルな雰囲気

ナチュラルな雰囲気を演出したい場合は、本漆喰の平塗りを選ぶのがおすすめです。

本漆喰は、素材感を活かしたナチュラルな雰囲気が特徴です。

また、平塗りは、シンプルなデザインであるため、価格も安く抑えることができます。

・モダンな雰囲気

モダンな雰囲気を演出したい場合は、合成漆喰の吹き付け塗りを選ぶのがおすすめです。

合成漆喰は、均一な仕上がりが特徴です。

また、吹き付け塗りは、手間がかかるため、価格は高くなりますが、均一な仕上がりを実現することができます。

・清潔感のある雰囲気

清潔感のある雰囲気を演出したい場合は、合成漆喰のローラー塗りを選ぶのがおすすめです。

合成漆喰は、均一な仕上がりが特徴です。

また、ローラー塗りは、吹き付け塗りよりも手間がかかりますが、均一な仕上がりを実現することができます。

・温かみのある雰囲気

温かみのある雰囲気を演出したい場合は、本漆喰の刷毛塗りを選ぶのがおすすめです。

本漆喰は、手塗り独特の表情が特徴です。

また、刷毛塗りは、手間がかかるため、価格は高くなりますが、手塗り独特の表情を実現することができます。

漆喰選びのポイントのまとめ

漆喰は、材料や施工方法、デザインによって、さまざまな特徴があります。

ご自身の希望や予算に合わせて、適切な漆喰を選ぶことが大切です。

フリーダイヤル 0120-028-232(タップすると電話がかかります)

対応時間:月〜金 9:00〜18:00

メールでお問い合わせしたい方はここをクリック(24時間365日 問合せできます)

関連記事:F☆☆☆☆漆喰のメリット・デメリット、自然素材の漆喰との違いについてプロが教えます

https://www.lohaswall.com/blog/9939-2