今回は、「漆喰とは何か」「しっくいとはどんな素材か」を知りたい方に向けて、私たちロハスウォールが国産の自然素材100%で作る漆喰を使った施工事例を交えながら漆喰(しっくい)の特徴や文化、メリットデメリットをご紹介します。

この記事で分かること

- 漆喰とはどんな素材か

- 他の壁材(珪藻土・ビニールクロス)との違い

- メリットと注意点

- 漆喰を塗った空間の施工事例

もくじ

漆喰(しっくい)とは?|昔から使われてきた自然素材の塗り壁材

漆喰(しっくい)とは、消石灰を主成分とした日本でも古くから使われてきた自然素材の塗り壁材です。調湿性や防カビ性に優れ、昔から神社やお城の壁、現代では住宅の内装に用いられています。

この記事では漆喰の家に住みたい、DIYで塗ってみたいという方に役立つ情報をまとめました。

DIYや施工の依頼をする前に漆喰の特徴や選び方のポイントを知って後悔しない家づくりを目指しましょう。

漆喰の定義

そもそも漆喰とは何でしょうか?

漆喰とは、消石灰(水酸化カルシウム)を主成分とする建築材料(壁材)です。

消石灰は粉砕した石灰石を1000度以上の高温で焼き、水をかけることで作られます。

伝統的な漆喰は消石灰と海藻のりや植物繊維(スサ)などを混ぜて作られます。

なぜ現代でも選ばれているのか

高機密・高断熱の住宅設計が標準の現代において、化学建材によるホルムアルデヒドの放出がシックハス症候群を起こしているとされる中で、ホルムアルデヒドなどのVOCを含まない自然素材の漆喰には健康被害を抑制するたいせつな役割が生まれたと考えられます。

ただ、現代では化学の発展により、製造メーカーによって成分が異なっています。

伝統をベースに自然素材だけで作られる漆喰(自然素材)と化学建材の塗り壁材とが混在しているのが現状です。そのような中で納得のいく住まいを作るための漆喰選びは重要です。

漆喰とは何なのか?一緒に学んでいきましょう◎

漆喰の特徴|素材としての本質

調湿性

漆喰には、空気中の湿気を吸収したり放出したりする性質があります。

湿度が高い夏は湿気を吸収して室内の湿度を下げ、

湿度が低い冬は湿気を放出して室内の湿度を上げることで、

季節を問わず室内の湿度を一定に保つことができます。

カビやダニの発生を抑えて健康的な室内環境を保つことができます。

防火性

ロサンゼルスの山火事で漆喰を塗った家が燃えなかった写真(出典:NEWSCAST)

ロサンゼルスの山火事で漆喰を塗った家が燃えなかった写真(出典:NEWSCAST)

漆喰は、不燃材料として建築基準法で認められており防火性に優れています。

火が燃えると、漆喰は炭酸カルシウムに戻り、火を消火する働きがあります。

また、漆喰は高温にも耐えることができるため、火災時にも延焼を防ぐことができます。

有毒ガスも発生しません。

耐久性

漆喰は耐久性に優れています。

漆喰は、空気中の二酸化炭素を吸収して炭酸カルシウムに戻る炭酸化運動によって

硬化するため、長い年月をかけて徐々に強度を増していきます。

炭酸化運動は約100年目にピークを迎えるため現代の住宅であれば

一度塗ると一生付き合える材料です。

※配合されている原料によって、耐久性に劣るものもあります。

美観性

漆喰には高級感があり、反射率も高いため部屋が明るい雰囲気に!

塗り肌の凹凸や色彩によって、豊かな表情を表現することができます。

住宅の内装に使用する事で高級感や温かみを与え、

塗り方次第で模様も自由に表現することができます。

漆喰の文化と、日本の住まい

塗り壁材

漆喰は主に塗り壁材として使用されます。

漆喰壁は美しい仕上がりと優れた調湿性・防火性・耐久性などの特徴を持つことから

住宅の内装に広く用いられています。

和室や洋室などどんな部屋にも合わせることができます。

鏝絵(こてえ)

日本では漆喰は鏝絵(こてえ)としても使用されました。

漆喰を使った立体造形です。日本独自の文化で左官職人が残す事がありました。

鏝絵は寺院や神社、宿場町の商家などの建築物で多く見られます。

インテリアとしても楽しむことができます。

漆喰の形状を立体的にするだけでなく着色することもできます。

江戸時代には「鶴」「亀」など縁起が良いものとして各地で作られていました。

漆喰は、調湿性,防火性,耐久性,美観性などの特徴を持ちます。

耐久性が高く高級材料でもあるため富の象徴としての側面もありました。

絵画のベース(フレスコ画)

漆喰を使った絵である現代のフレスコ画

漆喰を使った絵である現代のフレスコ画

石灰を使った下地に絵を描くフレスコ画は絵の具が登場するまでとして1,000年以上活用されてきました。油絵とは異なりマットな発色と独特の質感があります。

漆喰のメリット・デメリット

漆喰のメリット1.調湿性

漆喰は、空気中の湿気を吸収したり放出したりする性質があり、

冬も夏も室内の湿度を一定に保つことができます。

これにより、カビやダニの発生を抑え、健康的な室内環境を保てます。

漆喰のメリット2.消臭性

漆喰は空気中の臭い(タンパク質)を吸収し、分解する働きがあります。

ペットや焼肉など気になるニオイを消臭します。

漆喰のメリット3.抗菌性

漆喰は強アルカリ性です。

漆喰壁に付着した細菌やウイルスのタンパク質を分解して不活化します。

このため、漆喰を塗った壁は細菌やウイルスに強いと言われています。

漆喰のメリット4.防カビ性

漆喰のメリット3で説明した「抗菌性」の効果により空気中のカビ胞子が漆喰を塗った壁に付着しても強アルカリ性(pH12~14)によってカビが生えづらい壁となります。

漆喰のメリット5.耐久性

漆喰は、空気中の二酸化炭素を吸収して硬化します。

この炭酸化運動は約100年続きます。

長い年月をかけて徐々に強度を増していくため耐久性に優れています。

そ通常の壁紙や塗装では耐用年数が十数年と設定されていますが

漆喰の場合は建物が使えなくなるまで使用できる長い耐久性があります。

漆喰のメリット6.防火性

漆喰は不燃材料として建築基準法で認められており防火性に優れています。

漆喰は高温にも耐えることができるため、火災時にも延焼を防ぐことができ

お城などで活用されてきました。

漆喰のメリット7. 美観性

漆喰は石(石灰石)の素材のため高級感があります。

また反射率が高く、お部屋が明るくなります。

色や模様も選択することができます。

漆喰のメリット8.化学物質過敏症に対する効果

漆喰の主成分である消石灰は自然素材です。

本来、化学接着剤など有害物質(VOC)は混りません。

※市場には成分に化学接着剤が含まれる漆喰も多く存在しているため注意が必要です。

現代の家は化学接着剤が多様されています。

室内環境によっては小さいお子さまや高齢の方、敏感な方などに

化学物質アレルギーの反応が起きる場合があります。

ロハスウォールの漆喰は自然素材100%のため

化学物質対策としてもご安心してご使用いただけます。

デメリット

ひび割れ

漆喰は構造物の変形による影響でひび割れる可能性があります。

下地が反ったり動いたりした場合、表面の漆喰が引っ張られてヒビが入ります。

特に外壁でのヒビは雨風や日差しにさらされるため、

ひび割れや剥離のリスクが高くなります。その場合、早めに補修する必要があります。

漆喰の持つメリットを考えると室内壁に塗ることをオススメします。

工期・費用

漆喰は、専門的な技術と手間が必要な素材です。

そのため、他の素材や工法に比べて工期や費用が掛かります。

近年では漆喰の施工業者や左官職人は少なくなってきているため、

そもそもの見積もりや施工の依頼が難しい場合もあります。

汚れ

漆喰は外壁では、雨水やほこりなどで汚れやすく定期的な清掃が必要です。

漆喰は硬化すると石灰石になるため、水洗いでも溶けません。

室内の壁が汚れた場合は、消しゴムやサンドペーパーなどで削ることで

メンテナンスできます。

漆喰と他の壁材の違い|珪藻土・ビニールクロス・土壁と比較

漆喰と珪藻土、ビニールクロス、土壁は、いずれも壁材として使用される材料ですが、

それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。以下にそれぞれの壁材の違いについてまとめます。

漆喰

漆喰とは、消石灰(水酸化カルシウム)を主成分とする建築材料です。

メリットデメリットは先にお伝えしたとおりです。

現代では製造メーカーによって成分(原料)に違いがあり、

耐久性や性能もそれぞれ異なります。成分や実物を確認することが重要です。

珪藻土

珪藻土とは珪藻の遺骸が海底で堆積してできた土のことです。

珪藻土そのものには固まる性質がないため壁材の場合、一般的には

化学接着剤や繊維などと混ぜて作られます。

珪藻土のメリット

調湿性

珪藻土には無数の微細孔があり、湿気を吸収したり放出したりする性質があります。

調湿性に優れるためカビやダニの発生を抑え健康的な室内環境を保つことができます²。

消臭効果

珪藻土は、微細孔がニオイやホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着除去する性質があり、消臭効果があります。

耐火性

珪藻土は土の素材のため耐火性が高く、燃やされても有毒物質は発生しません。

珪藻土のデメリット

カビが生えることがある

珪藻土は湿気を吸収しやすいためカビが生えることがあるというデメリットがあります。

防カビ対策が取られていない珪藻土の場合、定期的なメンテナンスが必要です。

壁材がボロボロ落ちることがある

珪藻土は壁材として使用する場合は他の材料と混ぜて固める必要があります。

しかし、化学接着剤を使用した珪藻土の場合、紫外線で接着分が劣化(チョーキング現象)するため、経年劣化で壁材がボロボロ落ちてくることがあります。

ビニールクロス

ビニールクロスとはビニール樹脂でコーティングされた壁紙のことです。

ビニールクロスは色や柄の種類が豊富で施工も簡単で安価なため

住宅の内装に広く使用されています。

ビニールクロスのメリット

ビニールクロスのメリットは、以下のようなものがあります。

色や柄の選択肢が多い

ビニールクロスは色や柄の種類が豊富で自分の好みや部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

施工が簡単で安価

ビニールクロスは施工が簡単で安価なため、手軽に壁を変えることができます。

汚れに強い

ビニールクロスは水拭きできるため、汚れに強くメンテナンスも容易です。

ビニールクロスのデメリット

調湿性に劣る

ビニールクロスは調湿性がありません。室内の湿度や温度を一定に保つことができないため、カビやダニの発生のリスクを高める可能性があります。

防火性に劣る

ビニールクロスは防火性がありません。また火災時に有毒ガスが出る可能性があります。

有害物質を発生する可能性がある

ビニールクロスは化学合成樹脂に有害物質(VOC)が含まれている場合があります。

そのため、シックハウス症候群などの健康被害を引き起こすリスクがあります。

土壁

土壁とは、土や砂、わらなどを混ぜて固めた壁のことです。

土壁は、日本の伝統的な建築に多く用いられてきた素材で、自然素材にこだわる人に人気があります。

土壁のメリット

・土壁のメリットは、以下のようなものがあります。

◦調湿性:土壁は、空気中の湿気を吸収したり放出したりする性質があるため、調湿性に優れています。

そのため、カビやダニの発生を抑え、健康的な室内環境を保つことができます。

◦防音性:土壁は、厚みがあるため、防音性に優れています。

そのため、外部からの騒音や隣室からの音漏れを防ぐことができます。

◦美観性:土壁は、自然な風合いや色合いを持ち、美観性に優れています。

そのため、住宅の内装に和風やナチュラルな雰囲気を与えることができます。

土壁のデメリット

施工が難しい

土壁は施工が難しいというデメリットがあります。

そのため土壁を施工する場合は、専門業者に依頼することをおすすめします。

また現代では基本的に土壁を使った家づくりがされておらず、

土壁材を作るメーカーを見つけることも困難になりました。

価格が高い

土壁は他の壁材に比べて価格が高いというデメリットがあります。

汚れやすい

土壁は汚れやすいというデメリットがあります。

そのため、定期的なメンテナンスが必要です。

まとめ

漆喰と珪藻土は調湿性や美観性に優れていますが、施工や価格に難点があります。

ビニールクロスは色や柄の選択肢が多く施工も簡単ですが、調湿性や防火性に劣ります。

土壁は自然素材で防音性も高いですが、汚れやすく価格も高いです。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較して自分に合った壁材を選ぶことが大切です。

漆喰の成分と製造方法

漆喰とは、消石灰(水酸化カルシウム)を主成分とする建築材料で壁や天井などの仕上げに使われます。消石灰は石灰石*を1000度以上の高温で焼いてから水を加えて作られます。

*石灰石は、サンゴ礁が長い期間をかけて堆積した自然由来の素材です。

私たちロハスウォールはこの伝統を引き継ぎ、自然素材の原料だけを使うことをポリシーとし、自然素材100%の漆喰、珪藻土を製造販売しています。

ロハスウォールの漆喰は継承しつつ素材の良さを効果的に引き出すため、

- 消石灰

- 石灰石粉

- 水

- 海藻ノリ(つのまた)

を理想的な配合率で製造しています。

また、練り済みの漆喰のためDIYでも使いやすくしています。

また、自然素材100%(ケミカルレス)のため健康面でも安心してお使いいただけます。

現代では化学接着剤を含む漆喰(F☆☆☆☆)がほとんどです。

自然素材だけで作られた本物の漆喰かどうかは商品の文言だけでなく、

どのような成分なのかを確かめることが大切です。

自然素材100%の漆喰を製造するメーカー

ロハスウォールではそんな漆喰を、国産の自然素材100%で作って提供しています。

自然素材100%の漆喰・珪藻土のメーカーロハスウォール

詳細はここをクリック

漆喰を使った施工事例を紹介

室内壁や天井に漆喰を塗った家

漆喰を住宅の壁や天井に塗ることで、落ち着いた雰囲気を演出することができます。

白い漆喰壁と木の家具や床が調和してナチュラルで落ち着いた空間になっています。

天井に漆喰を塗ると壁の漆喰と一体感が出て材質的にも統一されます。

住宅の外壁に漆喰を塗る

白い漆喰外壁と木の玄関ドアがシンプルで清潔感のある外観になっています。

漆喰を住宅の外壁に塗ることで、耐久性や防火性を高めることができます。

漆喰は建築基準法では不燃材として分類されており、極めて安全な家づくりに貢献します。

このような漆喰を使った家づくりは正しい知識と手順を知る事で

実はDIYでも実現することができます。

ここまで、漆喰の特徴や他素材との違いを見てきました。

実際に『塗ってみたい』『体感してみたい』方は、次のステップに進みましょう。

漆喰を暮らしに取り入れたい方へ

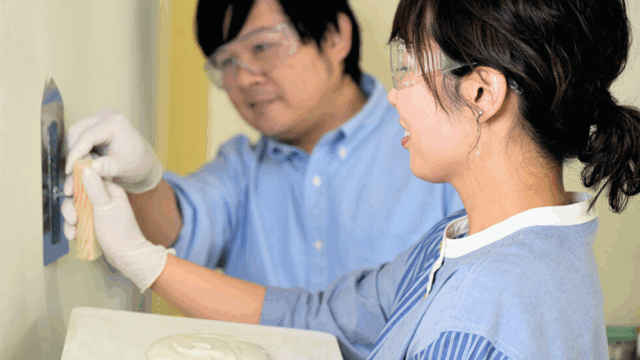

DIYでもできる!漆喰の塗り方教室を開催中

自然素材100%の漆喰を使って、リフォームやDIYのやり方が完全に学べる教室をやっています。Googleの口コミ評価★4.9とご好評をいただいております。

初心者でもわかりやすく、工務店さんや職人さんからも評判が高い教室です。

プロにおまかせ!製造メーカーによる安心施工

自然素材100%漆喰のリフォーム依頼はコチラをクリック

関連動画

完成度を上げるために宜しければ下記の記事もご参考ください。

オススメのまとめ記事

✅ 漆喰DIYの基本|初心者でもできる下地・道具・塗り方のガイド

✅【ロハスウォールの素材哲学】初心者でも迷わず理解できる記事まとめ

🖌️ 漆喰・珪藻土のロハスウォール|有限会社 辻建材