今回は自然素材100%の漆喰を製造、販売、施工しているロハスウォールが、

漆喰のメリットデメリット、施工費用についてなど施工やDIYする時に価格を調べるときのポイントを紹介していきます。

もくじ

漆喰壁のメリットデメリット、施工費用について

室内の壁を漆喰にしたい!素敵な漆喰の家に住みたい!

でも、内装に塗るとどのくらいの費用がかかるものなのか?

自然素材100%ロハスウォールの漆喰はコチラで確認できます。

漆喰壁とは?

漆喰壁とは、水酸化カルシウム(消石灰)を主原料とした壁材です。

水酸化カルシウムは石灰石を焼いて水を加えることでできるもので、

サンゴ礁が長い時間をかけて変化したものです。

漆喰壁は、その機能面とデザイン面が高く評価されている壁材です。

漆喰壁の機能面での特徴は以下の通りです。

漆喰壁のメリット

漆喰壁は耐久性が高い

漆喰壁である消石灰は炭素を吸収することで硬くなり、経年劣化するどころか、

年月を経るほどに耐久性が向上します。漆喰壁の耐久年数は約100年と言われています。

漆喰壁は耐火性も高い

漆喰壁は不燃性を持つことから、耐火性がとても高いという特徴を持っています。

万が一燃えてしまった場合も、ダイオキシンのような有害なガスが発生しないこともポイントです。

漆喰壁は調湿効果に優れる

湿度の高い時には湿気を吸収し、湿度の低い時には湿気を放出する「調湿機能」を持っています。これにより、夏場の湿気による不快感を緩和したり、結露防止になります。

漆喰壁は、室内の湿度が高いときには湿気を吸収し、

低いときには湿気を放出することで、室内の湿度を快適に保つことができます。

調湿のメリット

カビやダニの繁殖を抑える

カビやダニは、湿度の高い環境を好みます。

漆喰壁は、調湿性によって湿度を適切に保つことで、

カビやダニの繁殖を抑えることができます。

結露を防ぐ

結露は、室内の湿度が高すぎることで発生します。

塗り壁内装は、調湿性によって湿度を適切に保つことで、結露を防ぐことができます。

室内の空気を清潔に保つ

カビやダニの繁殖を抑えることで、室内の空気を清潔に保つことができます。

また、結露を防ぐことで、カビが発生する原因を減らすことができます。

快適な室内環境を実現する

湿度が適切に保たれることで、室内は快適な環境になります。

夏はジメジメせず、冬は乾燥しすぎず、一年を通して過ごしやすい

室内環境を実現することができます。

漆喰壁の調湿性の効果は、次の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、漆喰壁を採用したところ、カビやダニの発生が大幅に減少した。

・ 別の住宅で、漆喰壁を内装に採用したところ、結露が発生しにくくなった。

・ ある研究機関の調査によると、漆喰壁を採用した住宅では、室内の湿度が適切に保たれていることが確認された。

このように、漆喰壁の調湿性によってカビやダニの繁殖を抑え結露を防ぎ

室内の空気を清潔に保ちつことで快適な室内環境を実現することができます。

漆喰壁には消臭効果がある

漆喰壁のメリットは、その消臭性が高いことです。

漆喰は、その多孔質構造によって、空気中の臭い成分を吸着することができます。

具体的には、以下のメリットがあります。

タバコやペット、食事などの臭いを吸収する

漆喰壁は、タバコやペット、食事などの臭いを吸収することができます。

そのため、これらの臭いが気になる方におすすめです。

カビやダニの繁殖を抑える

カビやダニは、臭い成分を餌とします。

漆喰壁によって臭い成分を吸収することで、カビやダニの繁殖を抑えることができます。

室内の空気を清潔に保つ

臭い成分を吸収することで、室内の空気を清潔に保つことができます。

快適な室内環境を実現する

臭いのない室内は、快適な空間となります。

漆喰壁の消臭性の効果は、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、塗り壁内装を採用したところ、タバコの臭いが大幅に軽減された。

・ 別の住宅で、塗り壁内装を採用したところ、ペットの臭いが気にならなくなった。

・ ある研究機関の調査によると、塗り壁内装を採用した住宅では、空気中の臭い成分が大幅に減少していることが確認された。

このように、漆喰壁は、その消臭性によって、タバコやペット、食事などの臭いを吸収し、カビやダニの繁殖を抑え、室内の空気を清潔に保ち、快適な室内環境を実現することができます。

漆喰壁は定期的にメンテナンスを行うことで、消臭効果を維持することができます。

汚れが目立つようになったら、塗り替えや補修などのメンテナンスを行いましょう。

漆喰壁には防音性がある

漆喰壁の防音性の効果は、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、塗り壁内装を採用したところ、外からの騒音が大幅に軽減された。

・ 別の住宅で、漆喰内装壁を採用したところ、室内の音漏れが大幅に減少した。

・ ある研究機関の調査によると、漆喰壁を採用した住宅では、騒音レベルが大幅に低下していることが確認された。

このように、漆喰壁は、その防音性によって、外からの騒音や室内の音漏れを防ぐことができ、快適な生活を実現することができます。

漆喰壁の厚みが厚いほど、音を吸収する効果が高くなります。

壁を二重にすることで、音の伝達を防ぐことができます。

漆喰壁は自然由来の体に優しい壁材

自然素材で作られており、有害物質を放出しません。また、強アルカリ性であるため、カビやダニなどの発生を抑えます。シックハウス症候群の対策にもなります。

漆喰壁は断熱性が高い

漆喰壁のメリットは、その断熱性が高いことです。

漆喰は、その多孔質構造によって、空気層が形成され、断熱効果を発揮します。

夏は涼しく、冬は暖かく

漆喰壁は、夏は外からの熱を遮断し、冬は室内の熱を逃がさないため、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。

光熱費の節約につながる

夏は冷房の使用量を、冬は暖房の使用量を減らすことで、光熱費の節約につながります。

室内の温度差を少なくする

漆喰壁は、室内の温度差を少なくすることで、快適な室内環境を実現することができます。

漆喰壁の断熱性の効果は、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、漆喰壁を採用したところ、夏の冷房使用量が15%減少した。

・ 別の住宅で、漆喰壁を採用したところ、冬の暖房使用量が20%減少した。

・ ある研究機関の調査によると、漆喰壁を採用した住宅では、室内の温度差が大幅に減少していることが確認された。

このように、漆喰壁は、その断熱性によって、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができ、光熱費の節約にもつながります。

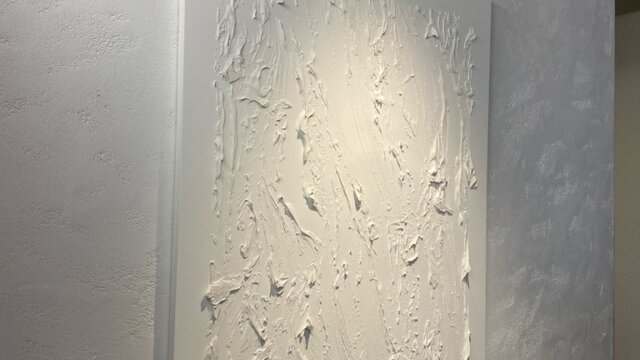

漆喰壁には高級感がある

漆喰壁は、洋風、和風を問わずどんな部屋の雰囲気にもマッチした質感やマットな風合いが特徴で、白やグレーなどの色もあり落ち着いた空間に仕上がります。

そのため、洋風や和風など、どんな部屋の雰囲気にもマッチします。

また、色や模様を変えることもできます。

漆喰を使った内装デザインについての考察

漆喰壁はデザイン性が高い

漆喰壁のメリットは、そのデザイン性が高いことです。

漆喰は、その多様な表現方法によって、さまざまなデザインを実現することができます。

具体的には、以下のメリットがあります。

さまざまなデザインを実現できる

漆喰壁は、その多様な表現方法によって、さまざまなデザインを実現することができます。

例えば、模様や立体感を施すことで、個性的な空間を演出することができます。

自然な風合いを演出できる

漆喰壁は、自然素材を使用したものが多く、自然な風合いを演出することができます。

例えば、漆喰は、石灰を主原料とした塗り壁で、素朴で温かみのある風合いを演出します

統一感を演出できる

漆喰は、壁だけでなく、天井や床にも施工することができるため、統一感を演出することができます。

塗り壁内装のデザイン性の高さは、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅では、漆喰に模様を施すことで、和モダンな空間を演出しました。

・ 別の住宅では、珪藻土に立体感を施すことで、モダンな空間を演出しました。

・ ある商業施設では、塗り壁をさまざまな色や柄で組み合わせることで、個性的な空間を演出しました。

このように、漆喰壁は、そのデザイン性によって、

さまざまな空間を演出することができます。

漆喰壁のデザイン性を高める方法

漆喰壁のデザイン性を高めるには、以下の方法があります。

・漆喰壁の種類や色を選ぶ

漆喰の種類や色によって、さまざまなデザインを実現することができます。

・模様や立体感を施す

模様や立体感を施すことで、個性的な空間を演出することができます。

・漆喰の色を組み合わせる

さまざまな色と組み合わせることで、より豊かな表情を実現することができます。

アクセント壁として一部の壁の色を変える方も多いです。

これらの方法を組み合わせることで、より魅力的な漆喰壁を作る事ができます。

漆喰壁はデザインの自由度が高い

塗り壁内装は、塗料の種類や仕上げ方法によって、

さまざまなデザインを実現することができます。

そのため、塗り壁内装はデザインの自由度が高い内装材と言えます。

塗料の種類によるデザインの違い

塗料の種類によって、塗り壁の質感や色合いが異なります。

そのため、塗料の種類を変えることで、さまざまな表現をすることができます。

・漆喰

漆喰は、自然素材で作られた塗料です。

ナチュラルな質感と落ち着いた色合いが特徴です。

・珪藻土

珪藻土は、海のプランクトンの化石から作られた塗料です。

吸湿性や調湿性に優れ、カビやダニの繁殖を抑える効果があります。

・無機質塗料

無機質塗料は、石灰やセメントなどの無機物を主原料とした塗料です。

耐久性に優れ、長持ちする塗り壁を作ることができます。

※ロハスウォールでは自然素材100%の漆喰と珪藻土を製造販売しています。

仕上げ方法によるデザインの違い

仕上げ方法によって、塗り壁の凹凸や模様が異なります。

そのため、仕上げ方法を変えることで、さまざまなデザインを実現することができます。

漆喰のパターン(模様)

仕上げの方法は、漆喰の種類や好みによって異なります。

フラット仕上げ

平らなフラット仕上げは、漆喰壁を平らな状態にする仕上げです。

追っかけで塗り重ねることで、滑らかな仕上がりになります。

凸凹仕上げ

凸凹仕上げは、漆喰壁に凹凸感を出す仕上げです。

コテやヘラを使って、塗り壁に凹凸をつけます。

塗りっぱなし仕上げ

フラットと凸凹仕上げの中間のイメージ。

自然な塗り跡がそのまま仕上がりになります。

模様仕上げ

模様仕上げは、漆喰壁に模様をつける仕上げです。

刷毛やコテを使って、漆喰壁に模様をつけます。

漆喰壁の施工事例

・ナチュラルな雰囲気の塗り壁

漆喰や珪藻土などの自然素材の塗料を使用することで、ナチュラルな雰囲気の塗り壁を実現することができます。

モダンな雰囲気の塗り壁

無機質塗料や、凹凸や模様のある塗り壁を使用することで、モダンな雰囲気の塗り壁を実現することができます。

個性的な塗り壁

さまざまな塗料や仕上げ方法を組み合わせることで、個性的な塗り壁を実現することができます。

このように、塗り壁内装は塗料の種類や仕上げ方法によって、

さまざまなデザインを実現することができます。

色や模様を自由に選ぶことができる

このように、塗り壁内装は塗料の種類や仕上げ方法によって、

色や模様を自由に選ぶことができます。

漆喰壁のリビング

リビングは、家族が集まる場所です。

そのため、ナチュラルな雰囲気の塗り壁や、モダンな雰囲気の塗り壁など、家族の好みに合わせて塗り壁を選ぶとよいでしょう。

漆喰壁の寝室

寝室は、リラックスする場所です。

そのため、落ち着いた色合いの塗り壁や、模様のある塗り壁など、リラックスできるような塗り壁を選ぶとよいでしょう。

漆喰壁のキッチン

キッチンは、料理をする場所です。

そのため、汚れが目立ちにくい塗り壁や、耐久性の高い塗り壁など、実用的な塗り壁を選ぶとよいでしょう。

漆喰壁のトイレ

トイレは、清潔感を保ちたい場所です。

そのため、汚れが落としやすい塗り壁や、カビやダニの繁殖を抑える塗り壁など、清潔に保てる塗り壁を選ぶとよいでしょう。

このように、塗り壁内装はさまざまな空間にマッチする内装材です。

色や模様を自由に選ぶことで、自分好みの空間を実現することができます。

自分好みの内装に仕上げることができる

漆喰壁のデザインのポイント

漆喰壁を自分好みの内装に仕上げるためには、以下の点に注意するとよいでしょう。

・空間の雰囲気に合わせて漆喰や仕上げ方法を選ぶ

漆喰壁は、空間の雰囲気を大きく左右する要素です。

そのため、空間の雰囲気に合わせて漆喰や仕上げ方法を選ぶことが大切です。

・色合いや模様を工夫する

漆喰壁の色合いや模様を工夫することで、より自分好みの内装を実現することができます。

このように、漆喰壁は自分好みの内装を実現できる内装材です。

自分だけのオリジナルの漆喰壁を作ってみてはいかがでしょうか。

漆喰壁のデメリット

漆喰壁には、機能面やデザイン面でのメリットが多いですが、デメリットもあります。

漆喰壁の施工には時間がかかります

漆喰壁の施工は、施工に手間と時間がかかってしまいます。

まず養生をして下塗りをし、その後に仕上げ塗りをするという長い工程を経て、

ようやく完成します。

このため、すぐに漆喰壁に変えたいということはできません。

また、施工に手間と時間がかかるということは、費用も高額になりがちということです。

施工時間の相場

漆喰壁の施工時間は、漆喰の種類や施工方法によって異なりますが、ビニールクロスに比べて5倍から6倍程度かかることが多いです。

例えば、漆喰壁の場合、6畳部屋で3日程度かかります。

壁紙の場合、6畳部屋での施工時間は、2日程度が相場です。

施工時間を短縮する方法

6畳部屋で3日程度の施工時間を短縮する方法は、以下の方法があります。

・漆喰の種類を選ぶ

漆喰の種類によって、施工時間に差があります。

簡素化された漆喰を選ぶことで、施工時間を短縮することができます。

・施工業者を選ぶ

施工業者によって、施工の技術や経験に差があります。

経験豊富な施工業者を選ぶことで、施工時間を短縮することができます。

・DIYをする

DIYで漆喰を施工することで、施工時間を短縮することができます。

ただし、DIYには技術と経験が必要なので、注意が必要です。

これらの方法を組み合わせることで、より施工時間を短縮することができます。

漆喰壁はひび割れが起こります

炭素と反応して硬くなるため、ひび割れが発生することがあります。

特に、施工の手順に問題があったり、環境が適していなかったりする場合に、

ひび割れが起こりやすいと言われています。

万が一ひび割れが起こっても、上塗りすることで対処は可能ですが、

上塗りの手間があるという点は念頭に置いておきましょう。

漆喰壁(白)は汚れが目立ちやすい

室内の壁として漆喰壁を用いた場合、お茶やコーヒーなどがついた際には、

シミとなって残ってしまう可能性があります。

これは、漆喰壁が水をはじかないことから起こる事態ですが、

多少のシミならばキッチンハイターによって消すことができるのと、削ることで対処できますが、内装にこだわりがあり、小さなキズも気になってしまうような方は全面を塗り直す方法になります。

漆喰壁のデメリットの一つは、メンテナンスが必要なことである。

漆喰壁は、ビニールクロスに比べて汚れが目立ちやすく、また、傷やひび割れが発生しやすいため、定期的なメンテナンスが必要である。

メンテナンスの頻度

漆喰壁のメンテナンスの頻度は、塗り壁の種類や使用状況によって異なりますが、一般的には、10年から15年ごとに塗り替えを行う必要があります。

メンテナンスの費用

漆喰壁のメンテナンスの費用は、塗り壁の種類や施工方法によって異なりますが、1平方メートルあたりの費用は、5,000円から10,000円程度が相場です。

漆喰壁のメンテナンスが必要なことは、以下の事例からも明らかである。

・ ある住宅では、漆喰壁を採用したところ、10年後に塗り替えを行った。

・ 別の住宅では、漆喰壁を採用したところ、15年後に塗り替えを行った。

このように、漆喰壁は、メンテナンスが必要であることがデメリットの一つである。

メンテナンスをする方法

漆喰壁のメンテナンス方法は、以下の方法がある。

・塗り替え

漆喰を剥がして、新しい漆喰へと塗り直す方法です。

・模様替え

漆喰壁に模様を施すことで、新しい雰囲気を楽しむ方法です。

これらの方法を組み合わせることで、より長く漆喰壁を楽しむことができます。

漆喰壁は施工費用が高い

漆喰壁のデメリットの一つは、費用が高いことです。

職人の手作業で施工されるため、人件費がかかるうえ、材料費も壁紙をはじめとするビニールクロス等に比べて高くなります。

漆喰壁の施工費用の相場

漆喰壁の費用は、塗り壁の種類や施工方法によって異なりますが、ビニールクロスに比べて6倍程度高くなることが多いです。(2023年12月調べ)

例えば、漆喰の塗り壁の場合、1平方メートルあたりの費用は、7,000円から20,000円程度が相場です。

ビニールクロスの場合、1平方メートルあたりの費用は、1,000円から3,000円程度が相場です。

漆喰壁の費用の高さは、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅では、漆喰の塗り壁を全室に採用したところ、ビニールクロスに比べて塗装費が2倍になった。

・ 別の住宅では、リビングに採用したところ、ビニールクロスに比べて塗装費が3倍になった。

このように、漆喰壁は、費用が高いことがデメリットの一つです。

漆喰壁の費用を抑える方法

漆喰壁の費用を抑えるには、以下の方法があります。

・漆喰の種類を選ぶ

漆喰の種類によって、費用が異なります。比較的安価な漆喰を選ぶことで、費用を抑えることができます。

・施工業者を選ぶ

施工業者によって、費用が異なります。相見積もりを取ることで、より安価な業者を見つけることができます。

・DIYをする

DIYで漆喰を施工することで、費用を抑えることができます。ただし、DIYには技術と経験が必要なので、注意が必要です。

これらの方法を組み合わせることで、より費用を抑えることができます。

漆喰壁のまとめ

漆喰壁は、自然素材で作られた機能性とデザイン性に優れた壁材ですが、

施工やメンテナンスには注意が必要です。

ロハスウォールでは自然素材100%漆喰・珪藻土の製造販売、そしてロハスウォールをdiyで塗られる方のサポートや施工依頼をお受けしています。

漆喰壁に関するご質問やご相談がありましたらお気軽にご連絡ください。

※他社材料についてのご質問にはお答えしておりません。ご了承くださいませ。

漆喰壁の施工費用について

費用相場

・1平方メートルあたり5,000円~10,000円

漆喰壁の費用相場は、漆喰壁の種類や施工方法によって異なりますが、一般的には、1平方メートルあたり5,000円から10,000円程度です。

漆喰の種類による費用の違い

漆喰の種類によって、費用が異なります。

自然素材を使用した漆喰壁は、人工素材を使用した壁に比べて費用が高くなります。

施工方法による費用の違い

施工方法によって、費用が異なります。

手作業で施工する場合は、機械で施工する場合に比べて費用が高くなります。

漆喰壁の費用相場は、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、漆喰の塗り壁を全室に採用したところ、1平方メートルあたり10,000円の費用がかかりました。

・ 別の住宅で、珪藻土の塗り壁をリビングに採用したところ、1平方メートルあたり5,000円の費用がかかりました。

このように、漆喰壁の費用相場は、塗り壁の種類や施工方法によって異なることがわかります。

費用を抑える方法

漆喰壁の費用を抑える方法は、以下の方法があります。

・漆喰壁の種類を選ぶ

漆喰壁の種類によって、費用が異なります。

比較的安価な塗り壁を選ぶことで、費用を抑えることができます。

・施工業者を選ぶ

施工業者によって、費用が異なります。

相見積もりを取ることで、より安価な業者を見つけることができます。

・DIYをする

DIYで塗り壁を施工することで、費用を抑えることができます。

ただし、DIYには技術と経験が必要なので、注意が必要です。

これらの方法を組み合わせることで、より費用を抑えることができます。

費用に影響する要素

・塗料の種類

塗り壁内装の費用に影響する要素の一つは、塗料の種類です。

塗料の種類によって、材料費や施工費が異なるため、費用にも影響します。

自然素材を使用した塗料は高価

塗り壁内装に使用される塗料には、自然素材を使用したものと人工素材を使用したものがあります。

自然素材を使用した塗料は、人工素材を使用した塗料に比べて高価です。

例えば、漆喰は、石灰を主原料とした自然素材の塗料です。

漆喰の塗料は、1平方メートルあたり10,000円から20,000円程度の費用がかかります。

人工素材を使用した塗料は安価

珪藻土は、海藻の化石である珪藻の殻を主原料とした人工素材の塗料です。

珪藻土の塗料は、1平方メートルあたり5,000円から10,000円程度の費用がかかります。

塗り壁内装の費用に塗料の種類が影響することは、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、漆喰の塗り壁を全室に採用したところ、珪藻土の塗り壁に比べて2倍の費用がかかりました。

・ 別の住宅で、珪藻土の塗り壁をリビングに採用したところ、漆喰の塗り壁に比べて半分の費用で施工できました。

このように、塗り壁内装の費用に塗料の種類が影響することは明らかです。

費用を抑える方法

塗り壁内装の費用を抑えるには、塗料の種類を選ぶことも有効です。

比較的安価な塗料を選ぶことで、費用を抑えることができます。

例えば、珪藻土の塗料は、漆喰の塗料に比べて安価です。

また、近年では、安価な塗料の種類も増えています。

ただし、塗料の種類によって、機能性や耐久性が異なる場合もあるため、注意が必要です。

・施工面積

塗り壁内装の費用に影響する要素の一つは、施工面積です。

施工面積が広ければ広いほど、必要な材料の量が増え、それに伴い手間も増えるため、費用も高くなります。

施工面積が広ければ広いほど費用がかかる

塗り壁内装の費用は、施工面積に比例して高くなります。

例えば、10平方メートルの部屋を塗り壁で施工する場合は、5平方メートルの部屋を塗り壁で施工する場合に比べて、2倍の費用がかかります。

塗り壁内装の費用に施工面積が影響することは、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、100平方メートルの部屋を漆喰の塗り壁で施工したところ、50平方メートルの部屋を漆喰の塗り壁で施工したときよりも2倍の費用がかかりました。

・ 別の住宅で、20平方メートルの部屋を珪藻土の塗り壁で施工したところ、10平方メートルの部屋を珪藻土の塗り壁で施工したときよりも1.5倍の費用がかかりました。

このように、塗り壁内装の費用に施工面積が影響することは明らかです。

費用を抑える方法

塗り壁内装の費用を抑えるには、施工面積を抑えることも有効です。

施工面積を小さくすることで、材料費や施工費を抑えることができます。

例えば、部屋の一部だけを塗り壁で施工する方法もあります。

また、部屋のサイズを小さくすることでも、施工面積を抑えることができます。

ただし、施工面積を小さくすることで、デザイン性が損なわれる場合もあるため、注意が必要です。

・施工業者の技術料

塗り壁内装の費用に影響する要素の一つは、施工業者の技術料です。

施工業者の技術料とは、塗り壁内装を施工する際に、業者が請求する人件費のことです。

施工業者の技術力が高いほど費用がかかる

施工業者の技術力が高いほど、その技術料は高くなる傾向があります。

例えば、熟練した職人が施工する場合は、未経験の職人が施工する場合に比べて、技術料が高くなります。

塗り壁内装の費用に施工業者の技術力が影響することは、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅で、漆喰の塗り壁を施工する際に、熟練した職人を採用したところ、未経験の職人を採用したときよりも2倍の費用がかかりました。

・ 別の住宅で、珪藻土の塗り壁を施工する際に、経験豊富な施工業者を採用したところ、未経験の施工業者を採用したときよりも1.5倍の費用がかかりました。

このように、塗り壁内装の費用に施工業者の技術力は影響することが明らかです。

費用を抑える方法

塗り壁内装の費用を抑えるには、施工業者の技術料を抑えることも有効です。

施工業者の技術料を抑えるためには、以下の方法があります。

・未経験の職人や経験の浅い施工業者を採用する

・相見積もりを取る

・DIYで施工する

ただし、施工業者の技術力が低いと、仕上がりが悪くなる場合や、施工に時間がかかる場合があるため、注意が必要です。

漆喰壁の施工手順とは?

大きく分けると3工程です。

- 下地づくり

- 下塗り

- 仕上げ塗り

下地を整える

漆喰壁の施工手順の最初のステップは、下地を整えることです。

下地を整えるとは、塗り壁に適した平滑でしっかりした壁面を作ることです。

下地を整えることで、塗り壁の仕上がりや耐久性を高めることができます。

下地を整える方法

下地を整える方法は、既存の壁面の状態や素材によって異なります。

・既存の壁紙やクロスがある場合

既存の壁紙やクロスがある場合は、剥がして下地材を貼ります。

下地材には、シーラーやパテなどがあります。

・既存の壁紙やクロスがない場合

既存の壁紙やクロスがない場合は、下地材を直接塗ります。

下地材には、下地シーラーや下地パテなどがあります。

下地を整える工程

下地を整える工程は、以下のとおりです。

- 既存の壁紙やクロスを剥がす

- 下地材を塗る

- 下地材を乾燥させる

下地を整える方法は、以下の事例からも明らかです。

・ ある住宅では、既存の壁紙が剥がれ落ちていたため、壁紙を剥がして下地材を塗りました。

・ 別の住宅では、既存のクロスが汚れていたため、クロスを剥がして下地材を塗りました。

下地を整えることは、塗り壁内装の施工において重要な工程です。下地をしっかりと整えることで、塗り壁の仕上がりや耐久性を高めることができます。

漆喰仕上げを行う工程

仕上げを行う工程は、以下のとおりです。

- 養生、下地づくり(下処理)をする

- 専用下塗り材を塗る*

- 漆喰を塗る

仕上げをどうするかを決めておくことは、漆喰壁の施工において重要な工程です。

目指すイメージが具体的なほど漆喰に美しい仕上がりを与えることができます。

漆喰を塗るポイント

漆喰壁の施工手順の2番目のステップは、専用下塗り材を塗ることです。

下塗りを行うことで、仕上げの漆喰が塗りやすくなるように段差をなくし、乾くスピードを調整する効果があるため、壁に色や質感を与えることができます。

漆喰施工に必要な道具

鏝(こて)

漆喰壁の施工に必要な道具のひとつが鏝です。

鏝は、漆喰を壁に塗り伸ばしたり、凹凸をつけたりするための道具です。

鏝の種類

鏝には、さまざまな種類があります。

漆喰や珪藻土を塗る時は金属製の「仕上げ鏝」を使いましょう。

ステンレス製の0.3mmがオススメです。

・剣先鏝

剣先鏝は、先端が細く尖っている鏝です。

一般的にイメージされる形の左官鏝です。

・先丸鏝

丸鏝は、先端が丸い鏝です。

・角鏝

角鏝は、先端が平らな鏝です。

鏝の使い方と役割

鏝の使い方は、以下のとおりです。

- 漆喰を鏝に載せる

- 壁に塗りつける

- 塗りつけた漆喰を整える

鏝を使う際には、以下の点に注意が必要です。

- 鏝は、漆喰の種類に合ったものを選ぶ(漆喰用の他にコンクリート用などがある)

- 漆喰は分厚すぎず薄すぎない様に注意。塗りつけた後整えることで均一になります

- 凹凸模様をつける場合は振り幅を短くする

鏝は、漆喰壁の施工に欠かせない道具です。

適切な種類と使い方をすることで、美しい仕上がりを実現することができます。

漆喰の施工にかかる時間は、施工内容や面積によって異なります。

また、施工の難易度や天候によっても、かかる時間は変わってきます。

漆喰の塗り方を動画で解説

完成した漆喰壁のメンテナンスについて

メンテナンス頻度

漆喰はメーカーによって成分や製造方法が異なり、その性能にも違いがあります。

そのためメンテナンス頻度や耐久性は使用した材料によって異なります。

ロハスウォールの漆喰の場合は基本的にメンテナンスフリーです。

壁にひび割れや汚れができた時にのみ行います。

メンテナンス内容

塗り壁内装のメンテナンス内容は、以下のとおりです。

・汚れ落とし

食品汚れやすり汚れがついた場合はハイターや消しゴムなどを使ってメンテナンスします。

・補修

塗り壁にひび割れや穴が開いている場合は、補修が必要です。

補修は、ひび割れや穴の程度によって、下地を作り直して塗り直す方法や、パテやシーラーで補修する方法があります。

・塗り直し

メンテナンスをしても塗り壁の汚れがどうしても気になる場合は、塗り直しを行います。

このように、塗り壁内装のメンテナンスには、汚れ落とし、補修、塗り直しなどがあります。塗り壁内装の状態に合わせて、適切なメンテナンスを行うことで、長く美しく保つことができます。

メンテナンスの注意点

塗り壁内装のメンテナンスをする際には、以下の点に注意しましょう。

・塗料の種類や仕上げ方法に合ったメンテナンス方法を選ぶ

・塗料や補修材は、塗り壁の種類や仕上げ方法に合ったものを選ぶ

現代こそ漆喰壁の家づくりがオススメ

漆喰壁は、比較的簡単に施工することができます。

そのため、DIYでも挑戦することができます。

現代の建築工法では健康被害を及ぼす可能性を持った有害物質(VOC)が

含まれる化学接着剤などが多用されます。同時に機密性を高めるトレンドがあります。

充分な換気を行えないとシックハウス症候群や化学物質過敏症のリスクがあります。

このような家づくりが一般化された現代だからこそ、

お住まいの空気感を決定づける内装材の選択が重要です。

現代にこそ自然素材100%の漆喰、珪藻土を内装材として使うことは

健康や暮らしにおいての豊かさを選択するということではないでしょうか。

DIYで塗れる練り済みの自然素材100%の漆喰

ロハスウォールでは自然素材100%で漆喰・珪藻土を製造しています。

また、ロハスウォールの漆喰や珪藻土を塗られる方にサポートをしています。

もし、漆喰壁の施工費用に関して不安な方がいれば気軽にご相談ください。

自然 漆喰の新築やリフォームに関する相談窓口(無料)

メールでお問い合わせしたい方はここをクリック(24時間365日 問合せできます)

または、質がよく安い業者を見つけたとしても、相場より大きく安くなったりといったことはないため、施工費用を安くする別の方法で、やはり一番いいのはDIYでやることで、費用的にも一番安くすることができます。

関連記事

関連のまとめ記事

関連記事

✅ 【家づくりと施工ガイド】初心者でも迷わず理解できる記事まとめ

🖌️ 漆喰・珪藻土のロハスウォール|有限会社 辻建材