漆喰DIYガイド 初めてでも塗れる完全ガイド 塗り方動画あり

今回はロハスウォールが一番得意とする「漆喰DIY」のやり方について説明します。

漆喰DIYはポイントを押さえれば、誰でも簡単にできます。

ですが、間違った知識や自己流の手順で進めてしまうと、仕上がりに差が出たり思わぬトラブルにつながることもあります。

この記事では、初めてのDIYでも失敗せず、完成度の高い塗り壁に仕上げるための考え方と手順を初めて漆喰塗りに挑戦される方向けに自然素材100%漆喰・珪藻土のメーカーロハスウォールが解説します。お伝えします。ぜひ一緒に確認していきましょう。

もくじ

漆喰DIYにかかる費用とは?

漆喰DIYの総費用は、決まった金額があるわけではありません。 「何を優先するか」という、あなたのスタンスによって大きく変動します。

ここでは、一般的な6畳の部屋(壁面積約30㎡)をDIYする場合の総費用を、3つの代表的なモデルコースに分けてご紹介します。 ご自身の計画に最も近いコースを見つけてみてください。

A. 2万円台から始める漆喰DIYコース

とにかく費用を抑えたい、漆喰DIYも楽しみたいという方向けのコースです。 総費用の目安は約20,000円~35,000円です。

- 漆喰: 圧倒的にコストが安い「粉末漆喰」を選択します。

- 道具: 漆喰DIYで使うバケツやヘラなどは100円ショップのものを活用し、コテ板はまな板で代用するなど、工夫次第で費用を大きく削減できます。

- 特徴: 漆喰を練る作業に時間と労力がかかりますが、その分、計り知れない経済的メリットがあります。

B. 初心者におすすめ!5万円台からの漆喰DIY標準コース

「漆喰DIYの費用は抑えたいけど、失敗はしたくない」という、コストと手間のバランスを重視する方向けのコースです。 総費用の目安は約52,900円~65,000円となります。

- 漆喰: 届いたらすぐに塗れる「練り済み漆喰」を選び、水加減の失敗や混ぜムラといったトラブルを回避します。

- 道具: 仕上がりに直結する「コテ」だけはホームセンターで質の良いものを選び、その他は安価なもので揃えます。

- 特徴: 最も多くの方が漆喰DIYで選ぶ、現実的で満足度の高いプランです。

C. 9万円台からの「こだわり・安心の漆喰DIYコース」

「絶対に失敗したくない」など、仕上がりのクオリティと安心感を最優先したい方向けのコースです。 総費用の目安は約90,000円~120,000円です。

- 漆喰・下地材: 高機能な練り済み漆喰や、アク・シミを強力にブロックする高性能なシーラーを選びます。

- 道具: 部屋の角をきれいに仕上げる「コーナーゴテ」や、粉末漆喰を使うなら「電動ミキサー」のレンタルなども活用し、作業効率とクオリティを追求します。

- サポート: DIYワークショップに参加したり、プロの出張サポートを依頼したりすることで、失敗のリスクを徹底的に排除します。

1.漆喰DIYの総費用を決める!「漆喰」と「下地」の選び方

材料費は、漆喰DIYの総費用を決める最も重要な部分です。

漆喰本体:「練り済み」と「粉末」の選択

漆喰には、あらかじめ練られた状態で販売されている「練り済み」タイプと、自分で水と混ぜて練る「粉末」タイプの2種類があります。 これが、費用を左右する最初の、そして最大の分岐点です。

| 漆喰タイプ | 1㎡あたり価格相場 | メリット | デメリット | 推奨されるプロジェクト |

|---|---|---|---|---|

| 練り済み漆喰 | 990円~1,600円 | ・攪拌不要で即使用可能 ・品質が安定、失敗が少ない ・時間の節約になる |

・価格が非常に高い | ・トイレ、廊下などの小面積 ・初めての漆喰DIYで成功体験を得たい場合 |

| 粉末漆喰 | 250円~600円 | ・圧倒的な低コスト ・広い面積ほど経済的 |

・攪拌に時間と労力がかかる ・均一に練るのが難しい ・失敗のリスクがある |

・6畳以上の広範囲な施工 ・コストを最優先したい場合 ・攪拌作業も楽しめる方 |

粉末タイプは練り済みタイプに比べて約1/7の費用に抑えられるケースもあります。 例えば6畳(約30㎡)の壁を塗る場合、練り済み漆喰では約31,900円かかるところ、粉末漆喰なら約8,500円で済む計算になります。 この約23,400円の差額を、攪拌の手間や失敗のリスクと天秤にかけることが重要です。

下地処理:見えないけれど最も重要な投資

「漆喰塗りの成否は、8割が下地で決まる」。 これは決して大げさな表現ではありません。下地処理を省略すると、数年後にアクやシミが浮き出たり、漆喰が剥がれ落ちたりする致命的な失敗に繋がりかねません。

- シーラー(プライマー): 漆喰と壁を強力に接着させ、下地のアクや汚れが浮き出るのを防ぐ「仲介役」です。 ビニールクロスやベニヤ板など、ほぼ全ての壁で処理が推奨されます。 費用は1L~2Lで約1,500円~4,500円が目安です。

- パテ: 壁の穴やひび割れ、段差を埋めて平らにするための材料です。 少量なら約450円~1,000円で購入できます。

初期段階で数千円の下地処理費用をかけることが、将来の数万円の補修費用を防ぐ「予防投資」になるのです。

2.漆喰DIYにかかる道具の費用について

漆喰DIYの道具選びは、単なる出費ではなく、DIYの楽しさと成功率を高めるための重要な投資です。 コストを賢く管理するには、「使い捨て」と「長期愛用」でメリハリをつけるのがプロの戦略です。

- 「使い捨て」と割り切る道具: バケツ、ヘラ、ゴム手袋、養生材など。 これらは100円ショップやホームセンターのPB商品で安価に揃えるのが合理的です。

- 「長期愛用」で投資する道具: 仕上がりに直結するステンレス製の「コテ」。 ここは妥協せず、1,000円~2,500円程度の、手に馴染む品質の良いものを選ぶことを強く推奨します。

| カテゴリ | 道具名 | 役割・選び方のポイント | 価格相場 | コスト削減のヒント |

|---|---|---|---|---|

| 【必須】 | コテ | 漆喰を塗りつける主役。ステンレス製(210mm~240mm)が初心者向き。 | 1,000円~2,500円 | 仕上がりに直結するため、ホームセンターで良いものを選ぶことを推奨。 |

| コテ板 | 練った漆喰を乗せる板。プラスチック製がおすすめ。 | 1,000円~2,200円 | 100円ショップのまな板で代用可能。 | |

| マスキングテープ/マスカー | 汚したくない部分の保護(養生)に使う。 | 各200円~600円 | 100円ショップで十分購入可能。 | |

| バケツ | 漆喰を練る・小分けにする。10L以上が便利。 | 300円~1,000円 | 100円ショップで代用可能。 | |

| 【便利】 | 電動ミキサー | 粉末漆喰を均一に攪拌し、労力を劇的に削減。 | 5,000円~15,000円 | ホームセンターでレンタル可能。 |

| コーナーゴテ | 部屋の角をプロ並みに仕上げる専用コテ。 | 各1,500円~2,500円 | 仕上がりが格段に向上する価値ある投資。 | |

| 保護具 | 強アルカリ性の漆喰から肌や目を守る。 | 500円~1,000円 | ゴーグルやゴム手袋は100円ショップで揃えられる。 |

また、オンラインストアなどで7,000円~11,000円で販売されている「初心者向け道具セット」もありますが、コテが使いにくい場合もあるため、セット内容をよく吟味することが重要です。

3.漆喰DIYにかかる諸経費とは?

諸経費1:養生や清掃関連の費用(目安:500円~2,000円)

漆喰は乾燥すると削り取るしかなく、後片付けが非常に大変です。 ブルーシートや汚れても良い服装、雑巾など、家を汚さず、後片付けを楽にするための準備は「やりすぎ」なくらいが丁度良いでしょう。 100円ショップや古着などを活用すれば、費用は抑えられます。

諸経費2:漆喰のなどの廃棄物の処理費用(目安:数千円~20,000円以上)

ここが予算オーバー最大の原因になり得ます。

- 余った漆喰の処分: 漆喰は強アルカリ性の化学製品のため、多くの自治体で一般ゴミとして捨てられません。 「産業廃棄物」扱いとなり、専門業者による有料回収が必要になるケースがほとんどです。 費用は量や地域によりますが、数千円から20,000円以上かかることもあります。

- 必須の事前確認: 漆喰DIYを始める前に、必ずお住まいの自治体の担当課に、漆喰の正しい処分方法と費用を確認してください。 この一手間を怠ると、最後に高額な請求に直面する可能性があります。

- 古い壁紙の処分: 剥がした壁紙も、量が多い場合は粗大ゴミ(数百円~1,000円程度)や不用品回収業者の手配が必要になることがあります。

4.教室に参加して失敗のない漆喰DIYをする

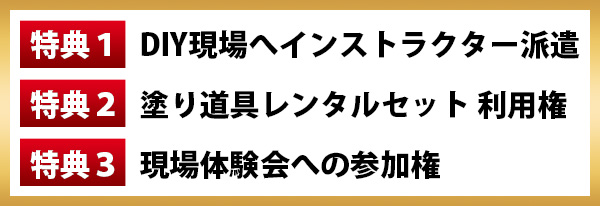

初めての漆喰DIYには不安がつきものです。 高価な建材である漆喰を無駄にしないためにも、次のような漆喰DIYワークショップやサポートは非常に価値のある投資と言えます。

- 漆喰DIYワークショップ(費用相場:1,500円~5,000円): 専門家の指導のもと、漆喰の練り方から塗り方の基本までを実践的に学べます。 「プロに直接教わった」という自信と安心感が得られるのが最大のメリットです。

- 出張指導・DIYサポート(費用相場:30,000円前後/日): プロが自宅に来て、マンツーマンで指導してくれるプレミアムなサービスです。 「絶対に失敗したくない」という場合に、最高の安心感とクオリティを確保できます。

おすすめはGoogleマップで星4.9の評価を得ている、「ロハスウォール主催のDIY教室」です。

教室に参加すると、DIYに必要な道具(総額50,000円以上)かかるものを、格安でレンタルできる特典がついています。

プロが教える!漆喰DIYの費用を安くする3つのコツ

最後にこれまで解説した内容を踏まえ、漆喰DIY初期費用を安くするための具体的なコツを3つ伝授します。

- 高価なDIY道具は「レンタル」を賢く使う使用頻度の低い電動ミキサーや脚立などは、ホームセンターのレンタルサービスを利用するのが賢明です。 材料メーカーが購入者向けにレンタル制度を設けている場合もあるので、ぜひ確認してみましょう。

- 100円ショップとホームセンターPBを徹底活用するバケツ、ヘラ、ゴム手袋、養生材などの消耗品は100円ショップで十分です。 ただし、仕上がりに直結する「コテ」だけは妥協せず、ホームセンターで実際に手に取って、質の良いものを選んでください。 このメリハリがコスト削減の鍵です。

- 仲間と一緒に漆喰DIYの道具を「共同購入・共同作業」でコストも手間もシェアする友人や家族と一緒に漆喰DIYに挑戦すれば、電動ミキサーのような高価な道具の購入費を分担できます。 また、手間のかかる養生や漆喰の攪拌作業を分担すれば、一人で行うより遥かに効率的で、何より楽しくプロジェクトを進められます。

漆喰DIYの流れ

漆喰DIYは次のような手順で進めていきます。

- 漆喰を塗る面積を測る

- 下地の種類を調べる

- 漆喰DIYで使う漆喰を買う

- 漆喰DIYで使う下塗り材を買う

- 漆喰DIYで使う塗り道具を買う

- 漆喰DIYする壁の養生をする

- 漆喰DIYする壁の下地処理をする

- 漆喰DIYする壁に下塗り材を塗る

- 実際に漆喰を壁に塗る

- DIYの後片付けと掃除をする

漆喰を塗る壁の面積と下地を調べる

まず漆喰DIYをはじめるのに、一番重要な漆喰DIYをする塗る壁の下地と面積を調べます。

下地は塗る漆喰によっては、漆喰を直接塗る事ができなかったり、漆喰を塗る前に念入りに下地を作る(下地処理)が必要になります。

実際にロハスウォールが調べたところ、次の7種類の下地が存在します。

漆喰DIYで塗る壁の下地で多いもの

- ビニールクロス

- 砂壁

- 繊維壁

- 京土壁

- モルタルコンクリート

- 新品の石膏ボード

- 特殊加工、防汚加工されたクロス

- 汚れ、カビがある壁

- Mクロス、Jガイナー

- ベニア、化粧合板

これから漆喰を購入すると思いますが、まずは買う漆喰が自分が塗りたい壁の下地に、直接塗れるのか?調べてみてください。

もちろん、ロハスウォールでも「本格漆喰」という商品を販売しているので、よろしければご覧ください。

下地処理なしで7種類の壁に直接塗れる!ロハスウォール本格漆喰

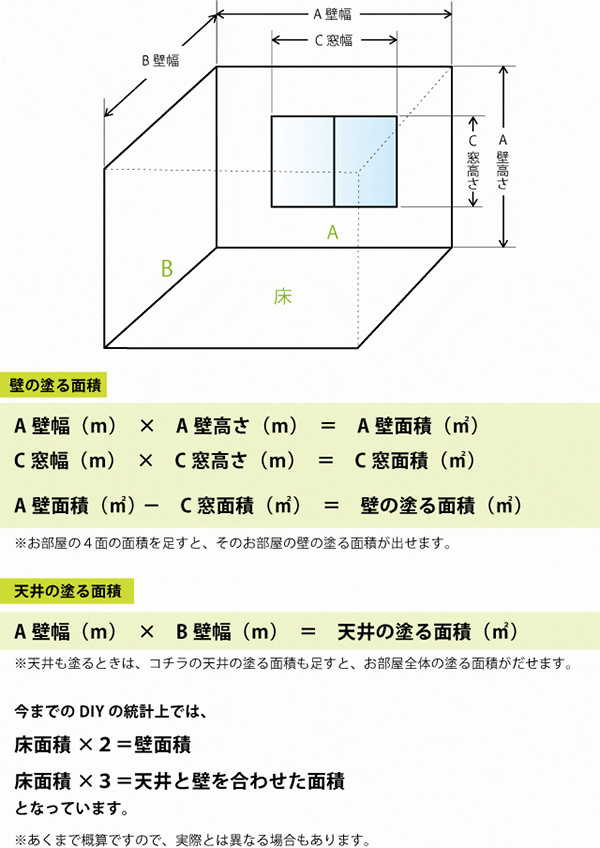

次に、漆喰を塗る下地を調べ終わったら、次は漆喰を塗る壁の面積を計算します。

これによって漆喰を塗る量が決まって、さらに漆喰を買う量も決まるので、意外と重要な作業です。

漆喰を塗る壁の面積を「簡単」に計算する方法

結論から先に言うと、漆喰を塗る壁の面積と漆喰を買う量は、次の計算で出すことができます。

- 部屋の壁だけに漆喰を塗る場合は、床面積の2倍で計算すると、必要な漆喰の量が出ます。

- 部屋の壁+天井に漆喰を塗る場合は、床面積の3倍で計算すると、必要な漆喰の量が出ます。

細かい計算のやり方は次のとおりです。

つまり、壁とか天井の面積を計算しなくても、床の面積だけを計算すれば、簡単に漆喰を塗る量を出すことができます。

心配な方は、1箱とか多めに漆喰を買えば、足りなくなることは少ないのでお勧めの買い方です。

もし、今まで説明した方法で漆喰を塗る面積の出し方がわからない場合は、下記の「漆喰DIY”無料”相談ダイヤル」まで電話をください。

当社の漆喰DIYの講師が、無料で売込み無く、質問や相談に答えるのでご利用ください。

漆喰DIYで使う漆喰を買う

漆喰を塗る壁の面積と買う量が決まったら、次は実際に漆喰を買います。

漆喰の買い方には3つあって、それぞれにメリットやデメリットがあります。

漆喰の買い方

- 漆喰の製造メーカーから直接買う

- ホームセンターで買う

- ネット通販で買う

結論から先に言うと、DIYで使う漆喰はネット通販で買うのが一番お勧めです。

なぜなら10kg以上ある漆喰を、運送会社の人が玄関まで何個も持ってきてくれるからです。

さらに配送日や時間帯を指定すると、塗る直前まで部屋に何十箱も漆喰を保管しなくて済むため、直前まで養生とか荷物や家具の移動ができます。

カインズやコーナンなどといったホームセンターで漆喰を買うものいいのですが、まず売っている漆喰は直接、中身を見たり触ることができませんし、試し塗りもほとんどできません。

また割引も少ないので、何十キロもある漆喰を何個も上げ下げして、、持って帰って来る必要があります。

場合によっては、腰を痛めたり、怪我をしたり、車にぶつけてキズが付いたりします。

大変な思いをしてホームセンターで買った漆喰と、ヤマトや佐川急便の人が丁寧に玄関先まで運んでくれる漆喰の中身は同じです。

さらに運送会社を使っても漆喰を直接触ることができないのと、ネット通販ではたまにキャンペーンで割引があります。

トータルでみてネット通販で漆喰を買うのが、ロハスウォールとしてはお勧めです。

なお、漆喰の製造メーカーから買う場合、製造工場に行くと漆喰の原料から製造された漆喰を触ることができる場合があるので、お近くの製造工場に行ける方は、電話して伺うのがおすすめです。

しかし、製造メーカーから直接買う場合は、ネット通販のような割引があるところが少ないので、この点からも「良い漆喰が安く買える」ネット通販を使って漆喰を買うのがお勧めです。

ネット通販で漆喰を買うと、到着するタイミングをうまく合わせると、塗る前日とかに時間指定で届けてもらったり、午後に塗る場合はその日の午前中とかに到着させることができます。

場所をとる漆喰を大量に部屋で保管する必要がないため、その点でもネット通販で買うのがお勧めです。

よくロハスウォールの漆喰を使ってDIYする人は、漆喰DIYする前日の夜に漆喰を到着させたり、塗る面積やDIYするスケジュールによっては、塗る当時の午前中に到着するように漆喰を買っています。

漆喰DIYで使う漆喰の種類について

漆喰DIYで使う漆喰には、漆喰に含まれる成分の純度よって、「化学物質あり」の漆喰と「化学物質なし」の漆喰の2つに分けることができます。

「化学物質あり」の漆喰は、「自然素材 漆喰」とか「オーガニック漆喰」、「◯◯漆喰(商品名+漆喰などです)」といった商品名やキャッチフレーズで売られています。

メリットとしては、安くて、手に入りやすく、簡単に塗れるのが特徴ですが、デメリットは微量でもホルムアルデヒドのような化学物質が入っている場合があるので、将来的に化学物質過敏症になる可能性があったり、化学物質過敏症の方には向かない漆喰です。

「化学物質なし」の漆喰の特徴は、「天然 自然素材100%」とか「完全・自然素材」などといった商品名やキャッチフレーズが付いた商品が多いのが特徴です。

ロハスウォールも岡山県産との天然 自然素材を使って、完全な自然素材100%の漆喰を2種類提供していますが、どちらも化学物質過敏症の方がDIYで塗って、症状が一切でなくなったと評判の漆喰です。

もし、漆喰DIYで使う漆喰の化学物質あり・なしの見分け方が分からない場合は、遠慮なくロハスウォールの無料相談ダイヤルや無料LINEまで相談してください。

売込みなどを一切せずに他社製品でも、ちゃんと「化学物質ありの漆喰か?」「無しの漆喰か?」を教えるので、安心して相談しください。

ロハスウォールでは今までに何件も、他社製品の「化学物質あり・なし」の相談を受けているので、私たちでわかる範囲で公平な目線で、無料でお答えするので安心して相談してください。

ロハスウォール製の自然素材100%の漆喰とは

ロハスウォールが自社で製造販売している漆喰は、国産の自然素材を使用した日本製。プロ用と同じくどの製品にも化学物質、ボンドは一切使用しておりません。

| 商品名 | 原材料 |

|---|---|

| 漆喰 | 岡山産消石灰、岡山の一級河川の水、海藻糊 |

どの原料も自然素材100%を示す「F☆☆☆☆告示対象外」となっています。質感や色合いを確認できるすでに塗ってある実物カラーサンプルもお届けしています。

建築士さん、工務店さん、インテリアコーデイネーターさんとの打ち合わせや、漆喰壁の硬さの確認、質感、色合いが気になる方はお気軽にお申し込みください。

漆喰についての詳細を知りたい方はこちらをお読みください。

また、漆喰の素材や施工方法、DIYに関してのご質問がある方は、お気軽にお問い合わせください!

漆喰DIYで使う下塗り剤を買う

購入する漆喰が決まったら、次は漆喰を塗るときに使う下塗り材を選んでいきます。

下塗り材は2つあって、1つは「シーラー」という下地を作るものと、あとは各漆喰メーカーごとに専用の漆喰下塗り材があります。

この両方を使って下地を作って、漆喰を塗らないと、塗った漆喰が乾燥したときに、下地(ビニールクロスなど)の柄がうっすら見えたり、塗った漆喰がビヒ割れたりします。

ひどいときは、塗った漆喰が壁から剥がれたりするため、必ずシーラーと各漆喰メーカー専用の下塗り材を買ってください。

シーラーについては、先ほどの漆喰ほど「化学物質あり・なし」といった差はないので、Amazonとか楽天で売っているものや、ホームセンターで売っているもので大丈夫です。

漆喰の下塗り材については、各漆喰メーカーのホームページや、ホームセンターでは漆喰を売っているそばに売っているため、それを必ず買ってください。

なお、プロの左官さんは、必ずシーラーと専用の漆喰下塗り材を使って、下地を作ってから漆喰を塗るため、必ずDIYでもプロの左官さんと同じように、シーラーと下塗り材を使って漆喰DIYをするがおすすめです。

シーラーと専用の漆喰下塗り材を選ぶ方法については、こちらのアメブロに良くまとまっているのでご覧ください。

漆喰DIYで使う塗り道具を買う

漆喰DIYでは次の5つ道具は必須です。

剣先コテ(210mm) > 商品詳細 |

どんな壁でも万能に対応できるのが、先端が尖った剣先コテ。コテは小さいほど扱いやすいですが、一振りで塗れる面積が減ってしまい腕を動かす回数(手数)が多くなって疲労してしまうため、ロハスウォールでは210mmのステンレス製コテを推奨しています。 |

|---|---|

盛り板 > 商品詳細 |

漆喰を乗せておくために必要。 |

ひしゃく > 商品詳細 |

硬さを調整したり、盛り板へ載せるために使う。 |

| バケツ | DIYで使った道具をすぐに洗うために水を貯めておきます。盛り板が入る大きさだと道具が洗いやすく便利。 |

| かくはん工具 | 漆喰を練り返すためのミキサー。すでに水で練ってある塗り壁材も使用前にミキサーで塗りやすい硬さに調整することで表面がキレイに仕上がります。人力でもかくはんは可能ですが、プロと同等の経験が必要です。 |

特に盛り板とコテ、ひしゃくは必ず必要なので、別に高いもを買わなくてもよりため、できたら用意してください。

少し宣伝になり恐縮ですが、ロハスウォールでは先ほど紹介した塗り道具をレンタルする制度があります。

「はじめての漆喰DIYパック」や、私たちでが主催している「漆喰DIY教室」に参加した人には、無料で漆喰DIYに必要な塗り道をすべてレンタルしています。

もちろんロハスウォールの漆喰や主催する教室に参加しなくても、有料ですが漆喰DIYに必要な塗り道具をすべてレンタルするサービスもあるので、良かったらこちらをご覧ください。

もし、漆喰DIYで使う塗り道具について、買った方がいいのか、レンタルした方が良いのか、よくわからないから質問や相談をしたい場合は、こちらの無料相談ダイヤルか無料のLINE相談までご連絡ください。

可能な限りご納得いただけるまで、丁寧にお答えします。

漆喰DIYする壁の養生をする

漆喰も下塗り材も買った。

漆喰DIYで塗り道具も揃えたら、次は漆喰DIYでは必須の1つになる「養生グッズ」を用意します。

漆喰DIYで必要な養生グッズは次のとおりです。

マスキング テープ > 商品詳細 |

養生の際、漆喰を塗る部分と塗らない部分の境目に貼る専用のテープです。テープの接着力が強いと剥がすときに塗らない箇所を痛めてしまい、接着力が弱いと塗っている最中に簡単に剥がれてしまいます。よって、テープの接着成分が適度なものを選ばなければなりません。 ロハスウォールではこれまでDIYで完成した10,000件以上の事例より3M社のマスキングテープを推奨しています。 |

|---|---|

養生テープ > 商品詳細 |

粘着力はあるが、すっと剥がれてノリが残りにくい養生専用テープ。家を傷めることなく養生できます。DIYでの養生にはガムテープやセロハンテープは剥がせなくなるので厳禁です。 |

コロナマスカー > 商品詳細 |

ビニールシート付きのテープ。養生する面積が大きいときには必須。 |

| ブルーシート | 床を養生するために必要。薄いと防水性・耐久性(脚立などで破れてしまう)がありませんので、#3000以上の厚みがあるものを選びましょう。 |

養生で使うもの

- 床を覆うブルーシート

- マスキングテープ

- 新聞紙

- 養生テーブ

- 布テープ付マスカー

漆喰は多くのメーカーが販売していますが、自然素材の漆喰と、混ぜ物系の非自然素材の漆喰に分かれています。せっかくDIYで塗るならば自然素材を選びましょう!

漆喰DIYの後片付けと掃除

漆喰DIYの後片付け、掃除をします。漆喰DIYで忘れがちなのが後片付けと掃除。漆喰の粉が残るのでキレイに掃除しましょう。

自分だけではなく、家族や友人たちと一緒にを楽しくDIYすることがオススメです。漆喰の模様には自分のこだわりがある!という場合でも、養生のテープ貼りや道具洗い、漆喰を補充する役割分担として手伝ってもらうことで作業効率と完成までの時間は格段に上がります。

DIYを楽しむためには時間と心にゆとりを持って塗り進めましょう!

漆喰DIY下地に合わせた下処理が必要

漆喰を塗る壁の下地処理をする

漆喰を塗りたい壁にまずは下地処理を行います。

漆喰は壁紙の素材によっては直接塗る事ができますが、適切な処理を施さないと漆喰の壁に後々ひび割れが発生したり、剥がれたり、シミが出てきて変色する可能性があります。

せっかくDIYで塗るなら、キレイに完成度も耐久性も長く仕上げたい!そのために、ロハスウォールの材料と相性が良くなるよう「下地づくり」をしましょう。

各下地への漆喰の処理方法まとめ

>> 漆喰の下地処理の方法

漆喰を塗る壁に下塗り材を塗る

漆喰を塗る壁に下塗り材を塗ります。下塗りは仕上げに塗る漆喰が下地の凸凹に影響されないよう下地を平らにする効果があります。

>> 下塗り材の塗り方

壁に漆喰を塗る

壁に漆喰を塗ります。ここで好きな模様、好きな色、で漆喰壁を仕上げます。

漆喰DIYでの人気ある塗り方があります。フラットは難しいので練習が必要ですが他の模様はコツを掴むと難易度が低く、比較的DIYでやりやすいでしょう。

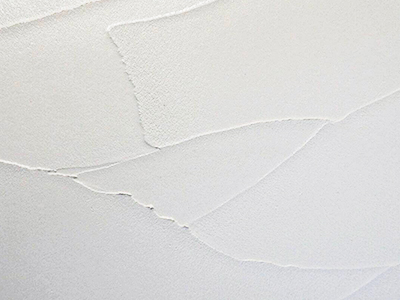

フラット、抑え(平たくキレイな模様)

一回塗った漆喰にタイミングをずらし、さらにもう一度漆喰を塗り重ねて「抑えるように」横に抑えて塗り伸ばします。

DIYで歪み無いキレイな平らの壁にするのは初心者にはかなり難易度が高く難しいため、敢えてラフな感じを残す下のような仕上げ(塗りっぱなし)模様がオススメです。

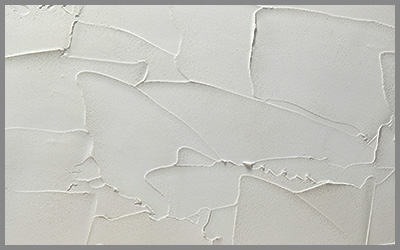

塗りっぱなし(コテ跡をランダムにつける)

好きなようにコテを動かして模様を入れるだけで、意外とそれなりに見栄えのする漆喰になります。コテを壁から離した部分に模様が出るので、コテを壁から離す部分をバランスよく出すとプロが施工した塗り壁っぽさが表現でき出ます。

木コテ乱流(模様出し専用のコテを使った仕上げ)

渦を巻いたような仕上がり。模様出し専用の木コテを使いランダムに塗り壁材を回転させパターンをつけていきます。

櫛引(縦・横のストライプ)

真っ直ぐ整った規則性のあるストライプを作るなら、櫛引コテ(ノコギリの歯のような形状)を使います。

スパニッシュパターン

四角いブロックのように見える仕上げ。コテの尻側(四角い面)を漆喰に当てて、ランダムに角ばったパターンをつけていきます。

刷毛ウエーブ

刷毛を漆喰に当て、ウェーブをいくつも描きます。施工も簡単で、適当に描いても良い質感が出ます。

スポンジパターン

スポンジローラーで表面をコロコロすると、小さな凹凸がたくさんついた模様ができます。つけるのも簡単で見栄えがよく、漆喰DIY初心者にオススメです。

マーブルパターン

白い漆喰を全面に塗った後、ところどころに色つきの漆喰を直径2~4cmくらいの形状(ラフでOK)に塗りつけ、一気に漆喰を伸ばします。すると先に塗った白い漆喰土と色付きの漆喰が壁で混ざり、マーブル模様になります。DIYではラフに仕上げたほうが雰囲気が出ます。

その他にも、塗った記念に自分達の手形を残したり、ガラスや石を模様として埋め込んだりと、漆喰DIYのアイデアは無限大。

詳しくはこちらにまとめています。

>> 漆喰人気の仕上げ模様

漆喰DIYの注意点

自然素材は強アルカリ性!扱いには気をつけて

ロハスウォールの漆喰と専用下塗り材は安全な自然素材100%なのですが、成分自体は強アルカリ性なので塗るときには取り扱いに注意が必要です。強アルカリ性はすぐに水洗いすれば特に何も問題ありませんが、長時間皮膚に付着してしまうと皮膚のたんぱく質が壊され、皮膚が侵食されてしまいます。

DIYの最中は必ず保護メガネとゴム手袋で身を守りましょう!

漆喰は調湿性能が高いですが、さらに消臭効果、抗菌効果、防カビ効果がバツグンにあるのは強アルカリ性ゆえの効果。

DIYの際は素材の取り扱いに注意して、楽しくかっこいいDIYを成功させましょう!

養生は壁材が乾く前に剥がすこと

下塗り時にもお伝えしましたが、壁に面した養生は完全に乾き切る前に外すのを忘れないようにしましょう!

テープを剥がしたときに浮いてきた漆喰をコテで押さえたら、

DIYの全工程が終了!あとは漆喰が乾くのを待つだけです♪

DIYはこれで終了…ではなく、片付けまで最後まできちんとやり遂げてこそのDIYです!

後片付けを忘れずに

漆喰を自分で塗り終わり、徐々に乾いて色が変わってくるのを眺めながらちょっとコーヒーブレイク…達成感が最大級に高まる、最高の瞬間ですね!ですが、この後の作業を忘れてはいけません。そう、後片付けです。

塗り壁材のついた道具は出来る限り早く洗う

壁に塗った漆喰も道具についた素材と同じように固まってきます。完全に硬化してしまう前の段階で水洗いをしましょう。

塗り壁材がくっついている鏝(コテ)を使うと壁に跡が残ってしまい、持ち手部分にくっついているとうまく握れないので完成度も落ちてしまいます。

漆喰DIYでキレイに仕上げるには、道具もキレイな状態を保ちながら塗ることが重要です。

最後にきちんと洗っておけば、「別の部屋に塗りたい」となった時にも同じ道具を使う事ができます。

養生を全て剥がして処分する

養生テープは基本的に使い捨てです。すべて外して自治体の指定に従い破棄しましょう。

床のブルーシートは#2000以上の規格だと再利用もできます。

漆喰DIYの計画を立てる

漆喰が衣服に付着した場合は?

服に着いた漆喰が固まるまでそのままにしておきます。固まった漆喰はポロっと取ることができます。

ニット系の服だと落ちにくいのでDIYの最中はナイロン素材の服を着ることをお勧めします。

余った材料はどうする?

ロハスウォールの漆喰は、練った状態で1ヶ月ほど保存期間があります。週末ごと塗ることができます。

余ったら空気を抜いて密閉してください。直射日光が当たらない室内で保管すれば約1ヶ月、品質を保つことができます。

また、ロハスウォールの漆喰は、練った状態で1年ほど保存期間があります。大型連休ごと塗ることができます。

冬場、保管する場合は凍結を防ぐため毛布などで包んで氷点下を上回る場所での保管をしてくださいね。

1回凍結してしまった漆喰は解凍しても使用できなくなってしまいます。

もし保管できない材料が余ってしまったら…

- コースターやバスマットを作る

- トイレなどに置く消臭ボールを作る(団子状に丸めるだけ!)

- 庭用のレンガを作ってみる(適当な箱にビニールを敷き、漆喰を流し込むだけ)

- 庭や畑に撒く(強アルカリ性なのでpH調整材としても使用できます)

- ごみに捨てる(各自治体の処理方法に従ってください)

漆喰を使ったDIYは難しいそうにみえて、一回やってみるとはじめてでも簡単にできます。

失敗したくない人は今回の記事を印刷して、現地で見ながらDIYを実施してみてください。

どうしても失敗したくない、新築などで広い面積なので心配だ!という方は、ロハスウォールDIYインストラクターを呼んで、インストラクターと一緒にDIYするのがおすすめです。

漆喰DIYでは次の道具が必要です。

購入しても良いですし、ロハスウォールでは格安で漆喰DIYの道具レンタルしているので、詳しくはこちらをご覧ください。

あると便利な道具

| ハケ | 養生テープの接着をよくするため幅木等を掃除する、ローラーが上手く入り込めない隙間にガードシーラーを塗るために使う、仕上げパターン付けに使うなど、様々な用途があります。 |

|---|---|

| 金属ヘラ | コテの入らない細い壁に漆喰を塗る、下塗り材に段差ができてしまった時の修正などに使います。その他、マスキングテープをキレイにカットする、下地づくりのときファイバーテープを押さえつけることもできます。 |

漆喰DIYに関する材料、道具や備品もこちらで購入できます。

漆喰を塗るための道具は買うべき?レンタルすべき?

コテや盛り板などの左官道具を入手する方法として、自分で購入する以外に「レンタル」があります。

どちらのほうがオススメかとよく聞かれるのですが、その方がどんなスタイルでDIYをするかによって変わってくるので、自分の考えに近いほうを選びましょう。

「色々な道具を試して、合う道具を見つけたい」という方は、手始めにたくさんのコテを使えるセットをレンタルして使い比べてみましょう。左官道具は完成後送り返せるので、たくさん借りても邪魔になりません。

「漆喰を塗りたい部屋数が少なく、短期間で終わる」場合もレンタルが良いと思います(レンタル期間をオーバーしないうちに完了できるため)。

逆に「たくさんの部屋を数年かけてマイペースで塗りたい」方は、レンタル期間内では完了できない可能性があるので購入したほうが良いと思います。

また「そこまで凝った完成度を求めない」場合や「完成までのスピードUPが必要ない」場合、道具の数が圧倒的に少なくて済むため購入したほうが安くつく可能性もあります。

ロハスウォールの道具レンタルの期限は「1年間も」利用できます!

ただし利用には「ロハスウォール主催のDIY教室への参加」が必須なので、まずはこちらにご参加ください。教室会場でも、コテだけではなく様々な道具を触って使い心地を確かめる事やインストラクター派遣などの特典があります。

漆喰DIYでよくある質問

Q1. 粉末の漆喰と練り済み漆喰、初心者にはどちらがおすすめですか?

結論から申し上げますと、初めての方には「練り済み漆喰」を強く推奨します。

開封してすぐに塗り始められる手軽さは、最初のハードルを劇的に下げてくれます。粉から漆喰を練る作業は、季節や湿度で水分量が変わるためプロでも気を使う難しい工程であり、初心者が失敗する大きな原因の一つだからです。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 練り済み漆喰 | ・水と粉を混ぜる「練り」作業が不要 ・失敗のリスクを大幅に減らせる |

・粉末タイプに比べてコストが割高になる傾向がある |

| 粉末漆喰 | ・コストパフォーマンスが非常に高い ・広い面積を塗る場合に総費用を抑えられる |

・適切な硬さにするための「練り」作業が必須 ・専用の撹拌機が必要になる場合が多く、重労働 |

まずはトイレの壁など小さな面積で「練り済み漆喰」を使い、作業に慣れるのが賢明なステップアップと言えるでしょう。

Q2. 漆喰DIYで最低限必要な道具は何ですか?

仕上がりを左右するため、いくつかの専用道具への投資が成功の鍵となります。最低限、以下の5点は必ず揃えましょう。

- 1. 養生用品 (マスキングテープとマスカー): 床や窓枠など、漆喰を塗りたくない場所の保護に必須です。この作業の丁寧さが最終的な美しさを決めると言っても過言ではありません。

- 2. コテ (ステンレス製の剣先ゴテ): 漆喰を壁に塗る主役の道具です。先端が尖った剣先ゴテは、広い面から細かい部分まで対応でき万能です。安価なプラスチック製は作業中に折れる可能性があるので避けましょう。

- 3. コテ板: 作業する分の漆喰を乗せておく板です。軽量なプラスチック製が扱いやすいでしょう。

- 4. 安全保護具 (ゴム手袋と保護メガネ): 絶対に省略してはいけません。漆喰は強いアルカリ性のため、素手で触ると皮膚が荒れ、目に入ると失明の危険性があります。怪我をしないために防水性の手袋と保護メガネを装着しましょう。

- 5. バケツ: 道具を洗ったり、漆喰を小分けにするのに使います。

道具選びに迷う方は、メーカーが推奨する道具一式が入った「スターターキット」も合理的で良い選択肢ですよ。

Q3. 今あるビニールクロス(壁紙)の上から、直接漆喰を塗れますか?

はい、ほとんどの場合、塗ることが可能です。ただし、以下の重要な確認事項を必ずチェックしてください。

- クロスの種類は?: 日本の住宅で多いビニールクロスなら基本的にOKです。ただし、紙や布クロスは水分を吸って剥がれてしまうため、必ず剥がす必要があります。

- クロスの状態は?: 大きな剥がれや浮きがないか確認してください。壁紙がしっかり接着していないと、上に塗った漆喰ごと剥がれてしまいます。

- 汚れやシミは?: ホコリや油汚れは拭き取っておきましょう。特にタバコのヤニや古い木材のシミ(アク)は、後から浮き出て変色の原因になるので注意が必要です。

- 特殊な機能性クロスではないか?: 撥水加工などが施されたクロスは漆喰が接着しない可能性があります。目立たない場所で試し塗りをして確認するのが安全です。

| 下地の種類 | 施工可能? | 必須の下地処理 | プロのヒント・注意点 |

|---|---|---|---|

| ビニールクロス (良好な状態) | ○ | ・中性洗剤を薄めた液で表面の汚れを拭き取る ・完全に乾燥させた後、シーラーを塗布する |

・シーラーを塗ることで、漆喰の水分が急激に吸われるのを防ぎ、ひび割れや色ムラを抑制します。 |

| ビニールクロス (汚れ・剥がれあり) | △ | ・剥がれや浮きは接着剤やタッカーで補修する ・タバコのヤニなど、ひどい汚れがある場合はアク止めシーラーが必須 |

・クロスの接着状態が、漆喰壁全体の耐久性を決めます。浮きが多い場合は、思い切って剥がす方が安全です。 |

| 紙・布クロス | × | ・クロスを完全に剥がす。裏紙も残さず除去する ・下地の状態を確認し、アク止めシーラーを塗布する |

・水分を吸う素材のため、上から塗るとほぼ確実に失敗します。剥がす手間を惜しまないことが重要です。 |

| 石膏ボード (新品) | ○ | ・ボードの継ぎ目やビス頭の凹凸を、ファイバーテープとパテで平滑にする | ・新品の石膏ボードでも、メーカーによってはシーラー処理を推奨しています。製品の指示に従ってください。 |

| ベニヤ板・合板 | ○ | ・アク止めシーラーを塗布する。アクが強い場合は2度塗りも検討 | ・木材はアクの発生源です。シーラー処理を省略すると、ほぼ確実にアクが浮き出てきます。最も注意が必要な下地の一つです。 |

| 古い塗り壁 (砂壁など) | △ | ・表面がポロポロと剥がれ落ちる場合は、ヘラなどで掻き落とす ・表面を固め、アクを止めるためにシーラーを塗布する |

・壁の状態によって作業が大きく変わります。表面を固めるタイプの専用シーラーが有効です。 |

Q4. 「シーラー」という言葉をよく見ます。絶対に必要ですか?

漆喰を塗るなら、答えは「はい、絶対に必要です」。

シーラーを省略することは、初心者が犯す最も典型的で、致命的な失敗の一つです。

シーラーを塗る行為は、「わずかな掛け金を支払うことで、時間と材料という大きな投資を、壊滅的な失敗から守るための保険に加入する」ことと全く同じです。この視点に立てば、シーラーを省略することがいかにリスクの高い賭けであるか、ご理解いただけるはずです。

Q5. 漆喰はどのくらいの厚さで塗ればいいですか? 一度塗りで十分?

「厚く塗るより、薄く」。そして「一度塗りより、二度塗り」。これが美しく仕上げるための鉄則です。合計の厚みは1mmから2mm程度を目指しましょう。

初心者は下地を隠そうと一度に厚く塗りつけがちですが、これは乾燥時の収縮を大きくし、「ひび割れ」の主原因となります。

手間を惜しまず「二度塗り」を計画しましょう。

- 一度目(下塗り): 下地が透けて見えてもいいので、壁にこすりつけるようにごく薄く塗ります。

- 二度目(仕上げ塗り): 一度目が半乾きの状態で、目標の厚みになるよう塗り、模様をつけていきます。

二度塗りの本質は、厚みを出すためではなく、「接着という技術的問題」と「模様付けという美観的問題」を分離(デカップル)させることにあります。この戦略が、プロのような仕上がりを可能にするのです。

Q6. 練り済み漆喰が固くて、うまく塗れません。どうすればいいですか?

これは非常によくある問題ですね。慌てて水を足すのは絶対にやめてください。性能が落ちたり、ひび割れの原因になったりします。

解決策は驚くほど簡単。開封前に、袋のまま床に置いて足で優しく踏みほぐすことです。これは漆喰が持つ「力を加えると柔らかくなる」性質(チクソトロピー性)を利用した、プロも知る合理的なテクニックです。ケチャップを振ると出やすくなるのと同じ原理ですね。

Q7. 漆喰が乾燥したら壁にひび割れが! これって直せますか?

はい、簡単に補修可能なので安心してください。

漆喰DIYで発生するひび割れのほとんどは、髪の毛のような細い「ヘアクラック」です。これは、塗った際の残りの漆喰や市販の補修用パテを指で優しく擦り込み、固く絞った布で余分を拭き取るだけで綺麗に直せます。

ビニールクロスと違い、傷やひび割れを何度でも補修できること。これは漆喰の欠点ではなく、実は最大の長所でもあるのです。

Q8. 新しい漆喰の壁についた手垢や汚れ、シミの手入れ方法は?

漆喰壁は水拭きでゴシゴシ擦るのは禁物です。

- ホコリ: 柔らかいハタキで優しく払います。

- 手垢・軽い汚れ: プラスチック消しゴムで軽くこするか、固く絞った布で「叩く」ように汚れを移し取ります。

- 液体ジミ(コーヒー等): これが最大の難関です。カッターなどで表面を薄く削り取り、少量の漆喰で上塗り補修するのが基本となります。

Q9. 賃貸マンションですが、漆喰DIYはできますか?

はい、可能です。ただし、絶対に壁に直接塗ってはいけません。退去時に「原状回復」ができるように施工する必要があります。

まずは大家さんや管理会社に必ず許可を得ることが大前提です。その上で、最も一般的なのは、既存の壁紙の上に「貼って剥がせる」タイプの下地シートを貼り、その上から漆喰を塗る方法です。

Q10. 漆喰DIYで「これだけは絶対に守るべき」一番大事なことは何ですか?

もし黄金律が一つだけあるとすれば、それは「下地処理を絶対に妥協しない」ことです。

これまで見てきたひび割れ、シミ、剥がれといった失敗のほとんどが、不十分な下地処理に起因しています。

地味な準備作業こそがプロジェクトの最重要部分であると心に刻み、丁寧に取り組むこと。それこそが、美しく、長持ちする漆喰壁を手に入れるための、唯一にして最も確実な道なのです。

漆喰DIYの教室について

漆喰DIYをはじめてやる方に人気で好評の「家一軒まるごと漆喰DIY教室」が東京、名古屋、大阪、岡山、オンラインで開催されています。

参加すると、家一軒まるごと塗れる知識と塗るコツを手にすることができ、「6畳部屋を2~3部屋塗り終えたぐらいのスキル」を身につけた状態で自宅のDIYを始められます。

キレイに漆喰を塗るにはコテの力加減を体験して覚えることが必要ですが、力加減だけは動画や本、ネットなどをいくら見ても体得できません。

また、素人では下地の判断は難しいですが…DIY教室なら、プロがそれぞれの部屋に合った下地作りの方法を正しくレクチャーしてくれるので安心です。

そのほかにも特典は盛りだくさん!

最初は不安だった気持ちが、DIY教室終了後には「よし、これなら漆喰DIYが自分で出来る!」という自信にきっと変わるはずです♪

関連記事